Reinhard Mey wurde am 21. Dezember 80 Jahre alt. 600 Lieder hat er in mehr als 50 Bühnenjahren komponiert, gedichtet und gesungen. Eigentlich kommt für das Geburtstagskind nur ein Lied infrage. Doch in einer Zeitung gibt es nur Gedrucktes, aber vielleicht kann man es statt zu lesen einfach singen.

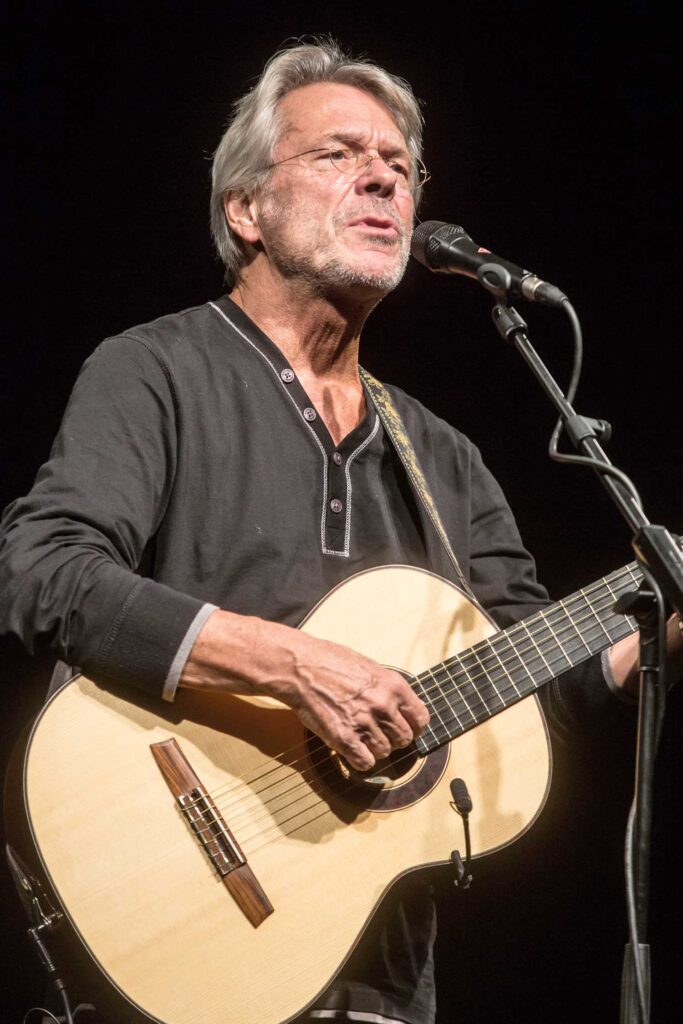

Im antiken Griechenland waren es die Sänger, die in Liedern ausmalten, wie die Welt gütiger und menschlicher werden könnte. Ihr größter Vertreter Orpheus hatte so viel Frieden in sich, dass alle Natur das Jagen ließ, wenn er zu singen anhob. ‹Ich wollte wie Orpheus singen›, so lautet eines der ersten Lieder des deutschen Liedermachers Reinhard Mey, und zu seinem 80. Geburtstag sage ich, sagen viele: Es ist ihm gelungen. Ein halbes Jahrhundert steht er jetzt mit Gitarre auf der Bühne und besingt das Leben – immer aus der Warte der gütigen Seele, immer die Einzelne, den Einzelnen im Blick. Sei es über den Aufschneider Dieter Malink, den Kinderarzt Dr. Beerental, die einsame Schönheit Serafina in der Spelunke oder den Asylsuchenden, der Angst hat, dass etwas mit den Papieren nicht stimmt. Keine Seelenfarbe hat er in seinen 600 Liedern ausgelassen: den Vater, den niemand stören darf, weil er den Mantel näht, den Freund Kurti mit seinem Weltschmerz und seine Mutter. Ja, das Lied über seine Mutter, ‹Das Foto vor mir auf dem Tisch›, hörte ich in meiner Jugend mit meiner Mutter an, über einen Plattenspieler gebeugt. Wir lauschten, wie er von ihrer Entbehrung im Krieg sang: «Und dabei hat sie irgendwie – auch wenn der Himmel Feuer spie – mir Wärme und Geborgenheit gegeben», und wie sie später in Berlin ihrem Reinhard das Autofahren beibrachte. Das Lied war zu Ende und wir saßen still vor dem Plattenspieler. Ich glaube, nie in meinem Leben hat jemand so wie Reinhard Mey meinen eigenen Dank in Wort und Melodie gefasst, ausgesprochen und besiegelt wie in diesem Moment.

Was die Nazizeit, die Zeit der ersten Lebensjahre des Sängers, an deutschem Sprachgeist zerstört hat: Mey gehört zu denen, die diesem Geist neues Leben geben. Darunter seine kurzen Losungen: «Ich belle nicht auf Befehl», «Ich will im Stehen sterben» oder «Lass Liebe auf uns regnen», seine Weisheiten: «Kinder sind Riesen, sie sind nur zur Tarnung klein» oder seine lebensklugen Geschichten wie in ‹Zeugnistag›. Da hat der Sohn auf dem schlechten Zeugnis die Unterschrift der Eltern gefälscht, und der Direktor will nun vor den Eltern den ‹Verkommenen› überführen. Doch was machen sie? Sie flüchten in die Erklärung, dass sie Einkaufstüten zu tragen hatten und deshalb die Unterschrift so missraten sei. Mey beendet das Lied mit dem Wunsch, dass alle Kinder Eltern haben, die aus solchem Holz geschnitzt sind. Mey ergreift liebevoll das Absurde des Lebens, wie die vertonte Erzählung des Antrags auf Erteilung eines Antragsformulars, und besingt dessen Weisheit, wenn er der guten Fee dankt, weil sie manche Wünsche nicht erfüllt hat. Mey weckt das Kind in jedem Alter: «Manchmal wünscht ich, es wär noch mal Viertel vor sieben, und ich wünschte, ich käme nach Haus.» Um dann eine Strophe später den Erwachsenen herbeizurufen und insgeheim den Widerspruch von Erwachsensein und Kindheit aufzuheben:

«Das Fell wird dünner und leerer die Becher,

der Zaubertrank wirkt nur noch schwer.

Der Kummer ist tiefer, der Trost scheint schwächer

und es heilt nicht alles mehr.

Wo ist meine Sorglosigkeit geblieben,

was machte Erkenntnis daraus?

Manchmal wünscht ich, es wär noch mal Viertel vor sieben,

und ich wünschte, ich käme nach Haus.»

Was das Leben schenkt

Vermutlich nicht anders als bei Orpheus ist es die Schönheit des Lebens, dessen geheime Poesie, die Reinhard Meys Lieder heraushebt, und vermutlich werden viele Lesende jetzt ihre eigenen Lieblingslieder aus dem Mey’schen Kosmos vor sich haben, eigene Zeilen aufsagen. Doch wie kann Reinhard Mey ein halbes Jahrhundert lang für seine Gesänge über das Leben immer neue Melodien finden? Vermutlich beruht es auf Gegenliebe: So wie das Geburtstagskind Mey aus Liebe zum Leben zu Stift und Gitarre greift, so beschenkt ihn das Leben mit Melodie und Poesie, und «Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehn» wird zum Merksatz einer Generation. Wer wie Mey das Leben liebt, sagt auch zu dessen Ende Ja. Als sein Sohn Max stirbt, kündigt er am Konzert das Lied über ihn an mit dem Wort: «Trauern ja, hadern nein.»

Als Mey 70 war, gab er mit seinen beiden Freunden und Kollegen Konstantin Wecker und Hannes Wader ein Konzert zu dritt. Da standen die drei Wort- und Gesangskünstler. Wecker, das bayrische Gebirge, Wader, der filigrane Nordwind, und Mey, der Berliner Weltmensch. Was in Italien die drei Tenöre Domingo, Carreras und Pavarotti sind, ist für die deutsche Seele dieses Trio. Zusammen singen sie das von Wader getextete Lied ‹Es ist an der Zeit›, das am Grab eines jung gefallenen Soldaten spielt. Wo nicht weit der Krieg tobt, wird dieses Lied jetzt nicht selten angestimmt und es ist vermutlich am mächtigsten aus dem Munde der drei Pazifisten Mey, Wader und Wecker.

Ich will abonnieren und werde nur immer wieder zum gleichen Registrierformular im Kreis herumgefuehrt ohne komplettieren zu koennen.

Sehr frustrierend.