Goethe hegt ein lebenslanges Interesse für fremde Kulturen, insbesondere für deren Literaturen. So nimmt er tiefgreifend Anteil an der ‹orientalischen›, indischen, chinesischen und alt-iranischen bzw. persisch-islamischen Kultur.

Ein Grundzug von Goethes Schaffen besteht darin, dass er sich vor allem mittels eigener Produktivität, teilweise sogar auf dem Wege des größten Widerstreits (wie im Falle Carl von Linnés oder Isaac Newtons) in ein fruchtbares und in diesem Sinne ‹wahres› Verhältnis zu seinen dichterischen und wissenschaftlichen Vorgängern und Zeitgenossen setzen kann. Die geistigen Früchte seiner Auseinandersetzungen und Lektüren gestaltet Goethe häufig selbst wieder schöpferisch in eigene Dichtungen um. Ein bekanntes Beispiel hierfür findet sich in seinem Jugendwerk: In seiner Straßburger Zeit liest Goethe, angeregt durch Johann Gottfried Herder, 1770/71 Homer und Shakespeare sowie die Gesänge des mythischen, altgälischen Dichters Ossian, verfasst vom schottischen Dichter James Macpherson (1736–1796). Für die Hauptfigur seines Briefromans ‹Die Leiden des jungen Werther› (1774) werden die Stimmungen der homerischen und ossianischen Dichtungen zur Spiegelfläche der eigenen Gefühlswelt. Auch die indische Literatur regt Goethe zu eigenen Produktionen an. Zu nennen wären hier seine Ballade ‹Der Gott und die Bajadere› (1797) sowie Goethes andauernde Begeisterung für das subtil-dramatische, naturlyrische Gedicht ‹Shakuntala› des klassischen Sanskrit-Dichters Kalidasa (ca. zwischen 200 und 600 n. Chr.). Eigene Übersetzungen aus dem Serbischen, Slowakischen und Neugriechischen finden sich in Goethes Zeitschrift ‹Über Kunst und Altertum› (erschienen zwischen 1816 und 1832). Die chinesische Dichtung regt Goethe zu seinem poetischen Zyklus ‹Chinesisch-deutsche Tages- und Jahreszeiten› (1827) an, in dem sich auch das bekannte Gedicht ‹Dämmrung senkte sich von oben› findet.

Der persische Diwan

Doch eine der größten und wirkungsmächtigsten Faszinationen übt auf Goethe die persische Literatur aus. So vertieft er sich ab 1814 in das Werk des persischen Dichters und Mystikers Muhammad Sams ad-Din Hafis (auch Hafiz oder Hafez genannt), geboren ca. 715/1315 in Schiras/Iran; 792/1390 ebenda verstorben.1

Die Übersetzung des österreichischen Orientalisten Joseph von Hammer-Purgstall (1774–1856) aus dem Jahre 1812/13, die Goethe von seinem Verleger Friedrich Cotta als Geschenk erhalten hatte, regte ihn zu dieser Lektüre an. Der ausführliche Titel der deutschen Ausgabe lautet ‹Der Diwan des Mohammed Schemsed-din Hafis. Aus dem Persischen zum ersten Mal ganz übersetzt von Joseph v. Hammer.›

Über das poetische Interesse hinaus erforscht Goethe intensiv und ausführlich die altiranische sowie persische Geschichte, Religion und Kultur. Hafis, dessen Name in der islamischen Welt ‹jenens, der den Koran kennt› bezeichnet, gehört zu den bedeutendsten und einflussreichsten Dichtern Persiens. Sein Leben fällt in die turbulente Zeit zwischen dem Mongolensturm, Dschingis Khan und Timur, zugleich in eine Ära kultureller Blüte unter dem Herrscher Abu Esḥāq Inju (721–58/1321–57). Weitere Einzelheiten von Hafis’ Biografie sind wenig bekannt, zudem erscheinen die wenigen Hinweise hierzu widersprüchlich. Über ihn als Dichter und die unvergleichliche Bedeutung seines Werkes hingegen herrscht weitgehend Einigkeit. Der iranische Iranist Ehsan Yarshater (1920–2018) urteilt: «Bei keinem anderen persischen Dichter findet man eine solche Kombination aus fruchtbarer Fantasie, geschliffener Rede, begabter Wortwahl und seidig-melodiöser Ausdrücke.» Es heißt weiter: «Dies alles erscheint verbunden mit einer großen Menschlichkeit, mit philosophischen Betrachtungen, moralischen Grundsätzen und Reflexionen über die unergründliche Natur des Schicksals, die Vergänglichkeit des Lebens und die Weisheit, das Beste aus dem Augenblick zu machen – alles ausgedrückt mit einem lyrischen Überschwang, der seine Poesie über alle anderen persischen Texte erhebt.»2 Vor dem Hintergrund dieses überschwänglichen Urteils liegt es nahe, dass Goethe in Hafis’ wegweisender Vermählung von Form und Gehalt einen wahlverwandten Geist zu erkennen meint.

West-östlicher Divan

So inspirieren seine Hafis-Studien Goethe ab 1814 zu einem eigenen umfangreichen Gedichtzyklus mit dem Titel ‹West-östlicher Divan›. Das Werk kann als eine Geste der Verehrung für den persischen Dichter gelesen werden. Die lyrische Sammlung entsteht zwischen 1814 und 1819, sie erscheint erstmalig 1819. Goethes Divan enthält in der ersten Ausgabe 196 Gedichte sowie umfangreiche prosaische Anmerkungen zu einem «besseren Verständnis» des Werkes (‹Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des West-östlichen Divans›). Diese Noten schreibt Goethe zwischen 1816/17 und 1819. In der endgültigen Fassung von 1827 wird der ‹West-östliche Divan› um 43 Gedichte erweitert, enthält nunmehr also insgesamt 239 Gedichte. Biografisch ist das Entstehen des Werkes untrennbar an eine neue Liebeserfahrung Goethes geknüpft: Der Dichter begegnet 1814, während einer Reise in seine Heimatstadt Frankfurt, die er zuletzt 1797 besucht hatte, der 36 Jahre jüngeren Schauspielerin Marianne Jung (später von Willemer). Ein zweites Mal fährt er im Jahr 1815 von Weimar aus an den Main. Es kommt bei diesem Besuch zu einer weiteren Vertiefung der gemeinsamen Verbindung. Der Briefwechsel mit Marianne von Willemer beflügelt Goethe zu einer Vielzahl von Gedichten. Er nimmt überdies – was hinsichtlich der Entstehung seiner Werke, für die nach heutigem Kenntnisstand keine weitere fremde Autorenschaft bezeugt ist, einmalig sein dürfte – mehrere Gedichte von Marianne von Willemer in den ‹West-östlichen Divan› auf. Seine Zuneigung zu ihr drückt sich unmittelbar in den Gedichten des achten Divan-Buches (‹Buch Suleika›) aus.3

Kulturannäherung

Goethe gehört zu den ersten Europäern seiner Zeit, die östliche und orientalische Philosophien, Philologien und Religionen ernst nehmen. So setzt er sich dafür ein, die von dem französischen Wissenschaftler Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758–1838) geprägte, philologisch ausgerichtete Orientalistik in Deutschland zu etablieren und sie damit aus dem engeren Bannkreis der Theologie bzw. Bibelwissenschaft zu befreien. Im Jahr 1817 wird de Sacys Schüler Gottfried Kosegarten (1792–1860) auf eine Professur im benachbarten Jena berufen. Der Orientalist berät Goethe insbesondere in der Endphase seiner Arbeit am ‹West-östlichen Divan›4 und macht unter anderem zum ‹Buch der Parsen› (als Teil des ‹West-östlichen Divan›) zahlreiche Korrekturvorschläge. Zumindest indirekt dürfte Goethes Interesse an orientalischer, insbesondere persischer Literatur an der Universität Jena eine zunehmende Wertschätzung und Professionalisierung dieser Disziplin bewirkt haben.5

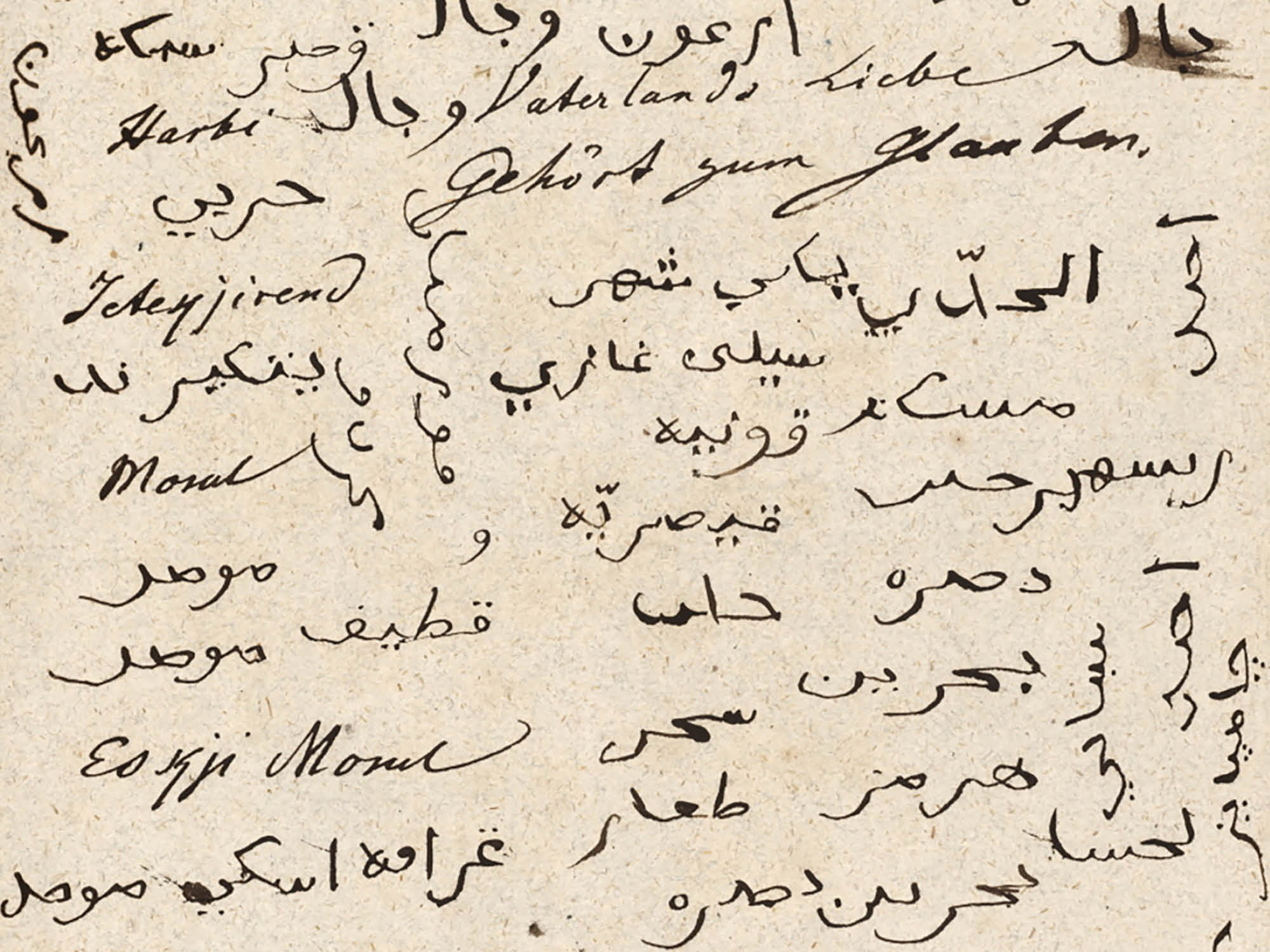

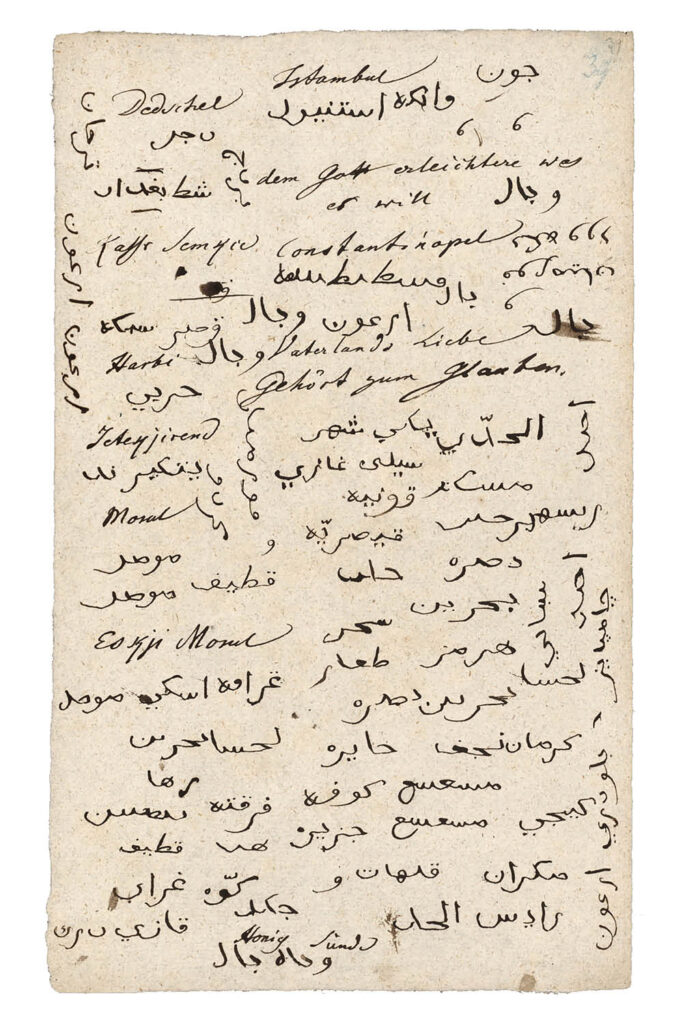

Goethes Ringen um eine ‹westliche› Annäherung an die ‹östliche› Poesie zeigt sich unter anderem in einer Vielzahl von Titelvariationen: ‹Deutscher Divan› lautet eine Ankündigung Goethes von 1815 bzw. ‹West-oestlicher Divan oder Versammlung deutscher Gedichte in stetem Bezug auf den Orient› in einer Anzeige von 1816. Die Erstausgabe 1819 trägt schließlich den vollständigen Titel: ‹West-oestlicher Divan von Goethe›, in Fraktur gesetzt und von Ranken überwuchert, mit arabischem Nebentitel auf der gegenüberliegenden Seite ‹Ad-diwan aš-šargi li‘l mu‘allif al-ġarbi›. In Goethes Ausgabe letzter Hand ist das Werk, wie bereits erwähnt, nur noch schlicht mit ‹West-östlicher Divan› übertitelt. Der in der persischen und türkischen Poesie übliche Ausdruck ‹diwan› bedeutet ‹Sammlung, Versammlung› und bezieht sich in diesem Kontext auf eine Sammlung von Gedichten. In Anlehnung an Hammer-Purgstalls Hafis-Übersetzung finden sich in Goethes ‹Divan› zwölf ‹Bücher› (Buch bedeutet hier so viel wie Langgedicht), denen jeweils ein eigener Titel sowohl in Deutsch als auch in Persisch vorangestellt ist. Das erste Buch von Goethes Gedichtsammlung, das Buch des Sängers (‹Moganni Nameh›), ruft Gott mit dem hebräischen Namen ‹Elohim› an (im Gedicht ‹Erschaffen und beleben›), das vierte Buch der Betrachtungen (‹Tefkir Nameh›) benennt Gott mit der arabischen Anrede ‹Allah› (im Gedicht ‹Ferdusi›). So finden sich im Divan zwei abrahamitische Religionen vereinigt: ‹Gottes ist der Orient!/Gottes ist der Okzident!/Nord- und südliches Gelände/Ruht im Frieden seiner Hände›6 lautet in diesem Sinne die erste Strophe des Gedichtes ‹Talismane› im ‹Buch des Sängers›. Vier der wichtigsten weiteren Sujets im Divan sind die Liebe, das Dichterhandwerk, das Verhältnis des Dichters zur sozialen und politischen Welt sowie das Verhältnis des Selbst zum Fremden und Unbekannten. Was die Form betrifft, setzt Goethe unter anderem (jedoch nicht ausschließlich) die von Hafis verwendete orientalische Gedichtform des ‹Ghasel›7 ein, so beispielsweise in den Gedichten ‹Nachbildung› (im ‹Buch des Hafis›) und ‹Suleika› (im ‹Buch Suleika›).

Persönliches und Transzendentes

Er empfindet vor allem den mystischen Gehalt seines persischen Vorbildes nach, sodass dieser als Thema und Stimmung den gesamten Zyklus durchwirkt.8 So sind die Liebesgedichte sowohl in Hafis’ als auch in Goethes ‹Divan› als eine Metapher für die spirituellen Aspirationen des Suchenden, für das Streben des Menschen nach einer Einheit mit dem Göttlichen zu lesen. Die irdische und himmlische Liebe, Persönliches und Transzendentes begegnen sich im dichterischen Wort Hafis’ und Goethes gleichermaßen. Das bekannte Gedicht ‹Selige Sehnsucht› im ‹Buch des Sängers›, das im ersten Schaffensjahr am 31. Juli 1814 entsteht, ist hierfür beispielhaft. Der Ausdruck ‹selig› deutet auf die Vereinigung mit dem Göttlichen, aber auch auf die Sehnsucht, mit der sich der Mensch zu seinem Ursprung hinbewegt. Gepriesen wird in ‹Selige Sehnsucht› der mystische Weg einer Selbstüberwindung sowie der Tod des niederen Selbst um einer höheren Entwicklung und Vervollkommnung willen. So lautet die letzte Strophe:

Und so lang du das nicht hast,

Dieses: Stirb und Werde!

Bist du nur ein trüber Gast

Auf der dunklen Erde.9

Ein weiteres mystisches Leitmotiv des Divan bildet die Idee eines Stufenreichs der Liebe, das in den Schlussversen des Gedichtes ‹Höheres und Höchstes› (im ‹Buch des Paradieses›) seine dichterische Gestaltung findet:

Und nun dring ich allerorten

Leichter durch die ew’gen Kreise,

Die durchdrungen sind vom Worte

Gottes rein-lebend’ger Weise.

Ungehemmt mit heißem Triebe

Läßt sich da kein Ende finden,

Bis im Anschaun ew’ger Liebe

Wir verschweben, wir verschwinden.10

Trotz weitreichender Parallelen zu Hafis handelt es sich bei Goethes poetischer Annäherung an den persischen Dichter um keine einfache Nachahmung im herkömmlichen Sinne des Wortes. Goethes Vertrauter Johann Peter Eckermann (1792–1854) bemerkt zum Verhältnis zwischen Goethes und Hafis’ Inspirationsquellen weitsichtig: «Das Erste, Ursprünglichste in einem Gedicht, der belebende und beseelende Punkt, von dem alles ausgeht, ist der dem Ganzen zugrunde liegende Geist. – Dieser Geist ist über alle Nachahmung erhaben, denn er ist ein dem subjektiven Selbst des Dichters Entspringendes.»11 Anstatt von einer Nachahmung wäre es demzufolge wahrer und angemessener, von einer «geistig gleichursprünglichen» Dichtung zu sprechen, zu der Goethe eigenständig durch die Berührung mit dem dichterischen Geist des Hafis inspiriert wird. Hafis und Goethe wären demzufolge auf dieselbe Quelle, auf dasselbe geistige Vor- oder Urbild gerichtet, das im Orient und Okzident verschiedenartige dichterische Metamorphosen zeitigt. In diesem Sinne ist auch von einer ‹Nachbildung› die Rede, wie ein Gedichttitel im ‹Buch Suleika› des Divan lautet. Hafis bildet in dem Fall für Goethe den zündenden «Funke[n]»,12 der sich im Geist des deutschen Dichters weiter entfaltet und einer «todten Form» – zu der die bloße Nachahmung der Vorlage führen würde – «ein Ende macht».13

Flucht und Reisen

In seiner ‹Ankündigung› von 1816 im ‹Morgenblatt für gebildete Stände› notiert Goethe zum Eingangsgedicht ‹Hegire›, das als eines der letzten Gedichte des ersten Schaffensjahres am Heiligabend 1814 entsteht: «Der Dichter betrachtet sich als einen Reisenden. Schon ist er im Orient angelangt. Er freut sich an Sitten, Gebräuchen, an Gegenständen, religiösen Gesinnungen und Meinungen, ja er lehnt den Verdacht nicht ab, daß er selbst ein Muselmann sei.».14 «Am liebsten aber wünschte der Verfasser vorstehender Gedichte als ein Reisender angesehen werden», ebenso als ein «Handelsmann», der die Schätze seiner Reise den «Seinigen […] gefälligst auslegt»,15 lautet es in den ‹Noten und Abhandlungen› zum Divan. Bei einer ‹higra› (von der der Titel ‹Hegire› abgeleitet ist) handelt es sich um keine Reise im gewöhnlichen Sinne, sondern um eine Auswanderung, eine Flucht. Im Arabischen lautet das Wort hierfür Hedschra (auch Hidschra), es benennt ursprünglich die Auswanderung Mohammeds von Mekka nach Medina im Jahr 622, mit der in der islamischen Welt zugleich eine neue Zeitrechnung beginnt.16 Goethe spricht in den ‹Tag- und Jahresheften› 1815 während seiner Arbeit am Divan in ähnlichem Sinne von seiner Flucht «aus der wirklichen Welt, die sich selbst offenbar und im Stillen bedrohte, in die ideelle»17. Die erste Strophe des Gedichtes ‹Hegire› lautet:

Nord und West und Süd zersplittern,

Throne bersten, Reiche zittern,

Flüchte du, im reinen Osten

Patriarchenluft zu kosten,

Unter Lieben, Trinken, Singen,

Soll dich Chisers Quell verjüngen.18

Die Verse, mit denen Goethe an die vierhebigen Trochäen von Purgstall-Hammers Hafis-Übersetzung anknüpft, lassen sich zum einen als Anspielung auf die politische Situation der Koalitionskriege auffassen, in die vor allem das Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 sowie die Befreiungskriege fallen. Das dem ersten Divan-Buch vorangestellte Motto, das sich auf die Zeit zwischen Goethes Italienaufbruch 1786 und 1806 bezieht, spricht für diese Deutung:

Zwanzig Jahre ließ ich gehen

Und genoß was mir beschieden;

Eine Reihe völlig schön

Wie die Zeit der Barmekiden.19

Dennoch wäre es zu oberflächlich, Goethes Reise oder Flucht in den Orient nur auf die politischen Bedingungen zurückzuführen. Vielmehr ist es meines Erachtens so, dass die politische Situation seiner westlichen Heimat ihm entgegenkommt, um mittels der dichterischen Imagination in das (imaginative) Land des Ostens überzusiedeln und sich auf diese Weise an «Chisers Quell [zu] verjüngen».20

Wirkliche Welt

Es ist deutlich geworden, in welcher Weise die Dichtung für Goethes imaginative Reise eine besondere Funktion übernimmt. So beschäftigt sich das erste Buch des Divan ‹Buch des Sängers› (persisch ‹Moganni Nameh›) vornehmlich auch mit Fragen des Dichters und seines Handwerks. Goethes poetische Fahrt in den Orient ist nicht fiktional im herkömmlichen Sinne des Wortes, sie ist nicht bloß erfunden, im Gegenteil: Goethe zeigt sich davon überzeugt, dass der dichterischen Fantasie eine Welt mit eigener Wirklichkeit entspricht. In seinem Gedicht ‹Lied und Gebilde› im ‹Buch des Sängers› wendet er eine Analogie an: Wie der Bildhauer seinen Ton zu konkreten Gestalten bearbeitet, schöpfe der Dichter zwar andersgeartete, doch ebenbürtige reale Gestalten aus dem Element des Wassers. In der zweiten und dritten Strophe von ‹Lied und Gebilde› spricht das lyrische Ich als Dichter mit Bildern, die zum Element des Wassers gehören, über den Dichter und sein Werk: «Aber uns ist wonnenreich/In den Euphrat greifen», und weiter heißt es: «Schöpft des Dichters reine Hand/Wasser wird sich ballen.»21

Seinem Prosateil zu einem besseren Verständnis der Gedichtsammlung stellt Goethe unter anderem die Zeilen voran: «Wer den Dichter will verstehen,/Muß in Dichters Lande gehen.»22 Das Land des Dichters ist in diesem Fall das Reich der Fantasie. Nicht der vorgestellte geografische Ort wird mit der dichterischen Fantasie betreten, sondern der geistige Ort, sodass im Falle von Goethes ‹West-östlichem Divan› durchaus von einer spirituellen Geografie gesprochen werden kann. Zu ihr wird Goethe durch Hafis anregt. Der Divan kann daher zu Recht als eine «voyage spirituelle»23 bezeichnet werden.

Imagination als Erkenntnisinstrument

Die Imagination spielt nicht nur in Goethes dichterischem Werk, sondern auch innerhalb seiner Wissenschaft eine bedeutende Rolle. Ohne ein noetisches Vermögen, das die sinnliche Welt hin zu einem geistig-imaginativen Reich durchbricht (ohne dabei abstrakt zu werden), wäre Goethe nicht zur Anschauung der Urbilder (wie der Urpflanze und Urphänomene in der Farbenlehre) vorgedrungen. Die Imagination als Erkenntnisinstrument spielt insbesondere innerhalb der mystischen Strömungen des Islam eine ähnlich bedeutende Rolle wie für Goethe. Der französische Philosoph und Islamwissenschaftler Henry Corbin (1903–1978), bekannt für seine Studien zur islamischen Mystik, persischen Philosophie und deutschen intellektuellen Tradition, unter anderem zur Phänomenologie und zum Existenzialismus, nimmt aus diesem Grund an zahlreichen Stellen seines Werkes auch Bezug auf Goethe. So findet sich unter anderem eine ausgedehnte Behandlung von Goethes fragmentarischem Gedicht ‹Die Geheimnisse› in Corbins ‹Geschichte der islamischen Philosophie (Histoire de la philosophie islamique, 1964).24 In seinem Werk ‹L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn’Arabi› (1958; im Englischen 1998 wieder publiziert mit dem Titel ‹Alone with the Alone›),25 widmet sich Corbin, ausgehend von der spirituellen Welt des Sufismus und den Lehren des Sufimeisters Ibn Arabi (1165–1240) der Idee einer produktiven Imagination (imagination créatrice) und einer ihr entsprechenden Welt des Imaginalen: dem ‹mundus imaginalis› (auch Malakut oder ‹Welt der Engel›). Der ‹mundus imaginalis› bildet laut Corbin bei den islamischen Mystikern eine Art mittleres Reich zwischen der physisch-sinnlichen und der rein geistigen Welt. Über ein imaginatives Bewusstsein, dem ein noetischer oder kognitiver Wert zuzuschreiben ist, finden Corbin zufolge die islamischen Mystiker (auch Gnostiker) Zugang zu den Ereignissen, die sich auf dem Plan ‹mundus imaginalis› abspielen. Es handelt es sich bei dem ‹mundus imaginalis› genauso wenig wie in Goethes dichterischer Imagination des Ostens um eine fiktive Welt, sondern um eine eigene Realität, in Corbins Worten eine ‹imaginatio vera›.

Es überrascht daher nicht, dass an mehreren Stellen seines Werkes auch Goethes ‹Farbenlehre› für Corbin relevant wird. So beispielsweise in seiner Diskussion der spirituellen Physiologie der Farben in ‹L’homme de lumière dans le soufisme iranien› (1971) sowie in seinem Aufsatz ‹Realism and Symbolism of Color in Shiite Cosmology› (in ‹Temple et Contemplation›, 1986). In diesem Kontext analogisiert Corbin Goethes physiologische Farben, wie er sie in der Farbenlehre einführt, mit den geistig-seelischen Licht- und Farberlebnissen des islamischen Mystikers («l’homme de lumière») während seines spirituellen Aufstiegs. Wie für Goethe dient nach Corbin auch für den Sufi der Akt des Imaginierens als präzises hermeneutisches Vermögen von erkenntnistheoretischem Wert. Voll entwickelte Organe der Imagination dienen als «Spiegel» (Corbin) oder, wie es im zweiten Teil von Goethes ‹Faust› heißt, als «Abglanz» der Urbilder. Was diese Lichtorgane ‹spiegeln›, sind existierende, aber nicht notwendig bereits manifestierte Wirklichkeiten. Corbin bezeichnet diese Realitäten (mit C. G. Jungs Begriff) auch als Archetypen oder Archetypen-Bilder. Sämtliche Phänomene unserer irdischen Welt, einschließlich des Phänomens der Farbe, wären laut Corbin durch eine Abstammung von Archetypen aus höheren Welten zu erklären. Corbin geht mit Goethes Anschauung darin überein, dass sämtliche Arten von Grund- oder Urphänomenen, auch die mystischen, ähnlich irreduzibel seien wie die Wahrnehmungen von Klang oder Farbe. Die Ontologie und Kosmologie des Sufismus ruhe laut Corbin auf der festen Überzeugung, dass es die bezeichnete Zwischenwelt des ‹mundus imaginalis› gebe. Deren Existenz verbürge und garantiere gleichsam die Gültigkeit ihrer mystischen Erfahrungen.

Epoche der Weltliteratur

Eckermann notiert über ein Gespräch mit Goethe vom 31. Januar 1827: «Ich sehe immer mehr, fuhr Goethe fort, daß die Poesie ein Gemeingut der Menschheit ist, und daß sie überall und zu allen Zeiten in Hunderten und aber Hunderten von Menschen hervortritt. Einer macht es ein wenig besser als der andere und schwimmt ein wenig länger oben als der andere, das ist alles […] Ich sehe mich daher gerne bei fremden Nationen um und rate jedem, es auch seinerseits zu tun. National-Literatur will jetzt nicht viel sagen; die Epoche der Welt-Literatur ist an der Zeit, und jeder muß jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen.»26 Goethes Idee einer Weltliteratur bildet die Frucht seiner lebenslangen Beschäftigung mit den Künsten, Religionen und Kulturen fremder Völker. Verschiedene Literaturen sind für Goethe Metamorphosen der einen Sprache, die sich in vielfältigen imaginativen Bildern ausdrückt. Diese ‹eine› Sprache wird nur in der Vielfalt ihrer kulturellen Gestalten und Ausformungen sichtbar. So bedeutet Goethes Ausdruck einer Weltliteratur offensichtlich keinen Standard für eine sogenannte klassische, transnationale Literatur. Die Weltliteratur in seinem Sinne zielt vielmehr auf den dynamischen Prozess eines interkulturellen Dialogs und der gegenseitigen Bereicherung unter den Kulturen. Die übersinnliche imaginative Welt spiegelt sich in den Weltpoesien auf mannigfaltige Weise. Daher bedeutet die Universalität auf interkultureller Ebene weder die Universalisierung einer einzigen Kultur noch das Verschmelzen der Unterschiede zwischen den Kulturen. Der einigende Geist wäre vielmehr der ästhetische Wert der Schönheit oder, wie Goethe in diesem Zusammenhang Eckermann gegenüber bekennt, auch der «schöne Mensch».27

Fußnoten

- Zu Hafis Leben und Werk siehe beispielsweise den Eintrag ‹Hafez›, in: Encyclopaedia Iranica.

- Ehsan Yarshater, Hafez, in: Encyclopaedia Iranica. Die deutsche Übersetzung des englischen Zitats stammt von der Autorin.

- Dieser, von Goethe verborgen gehaltene, autobiographische Hintergrund wird erst 1869 von Hermann Grimm aufgedeckt.

- Siehe Norbert Nebes, Orientalistik im Aufbruch. Die Wissenschaft vom Vorderen Orient in Jena zur Goethezeit, in: Goethes Morgenlandfahrten. West-östliche Begegnungen, hg. von Jochen Golz, Frankfurt a. M. 1999, S. 66-96 5 Siehe ebd.

- Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens (Münchner Ausgabe), Band 11.1.2: West-östlicher Divan, hg. von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Katharina Mommsen und Peter Ludwig, München 1998, S. 15. (Im Folgenden zitiere ich aus diesem Band mit dem Kürzel MA 11.1.2 sowie Angabe der Seitenzahl)

- Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens (Münchner Ausgabe), Band 11.1.2: West-östlicher Divan, hg. von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Katharina Mommsen und Peter Ludwig, München 1998, S. 15. (Im Folgenden zitiere ich aus diesem Band mit dem Kürzel MA 11.1.2 sowie Angabe der Seitenzahl.

- MA 11.1.2:46. 8 MA 11.1.2:12.

- MA 11.1.2:12.

- Es handelt sich hierbei um eine arabische Gedichtform mit Doppelversen und zumeist einheitlichem Versmaß und Reim.

- MA 11.1.2:124.

- Vgl. Walter Veit, Goethe’s Fantasies about the Orient, in: Eighteenth-Century Life2002, Vol. 6 (3), Fall 2002, S. 164-180, hier S. 169.

- MA 11.1.2:21.

- MA 11.1.2:124.

- Johann Peter Eckermann, Beyträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe, Stuttgart 1824, S. 135.

- MA 11.1.2:26.

- Ebd.

- MA 11.2:208.

- MA 11.1.2:130 f.

- Auch seinen heimlichen Aufbruch nach Italien nennt Goethe in ‹Italienische Reise› «meine Hegire von Carlsbad».

- MA 14:239. ‹Chiser› ist der Name für den prophetischen Hüter des Lebensquells.

- MA 14:239.

- MA 11.1.2:129.

- Walter Veit (2002), S. 168.

- MA 11.1.2:18.

- MA 11.1.2:129.

- Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique, Collection idées No. 38, Paris 1964.

- MA 19:207.