Vom 23. April bis 18. Juni 2023 sind in einer Gesamtschau anlässlich des 70. Geburtstages von Dorothea Templeton Werke von ihr im Goetheanum zu sehen. Die Sektion für Bildende Künste richtet die Ausstellung aus. Christiane Haid, Leiterin der Sektion, sprach mit der Künstlerin in ihrem Atelier in Dornach.

Wie beginnst du eine Arbeit?

Dorothea Templeton Ich habe einen unbestimmten Impuls in meiner Seele, dieser will zum Ausdruck kommen. Er lebt weniger im Kopf, sondern in meiner Seele. Seelenstimmungen oder Seelenlandschaften entstehen natürlich aus bestimmten Situationen. Dann bemerke ich, wie die Farbigkeit in eine bestimmte Richtung will. Zum Beispiel (wir stehen gerade vor einem Bild, das eine Frühlingsstimmung zeigt) entsteht diese Frühlingssituation dieses Mal mit Farben in kälteren Tönen, doch drinnen im Inneren fängt es schon an, sich zu entwickeln. Das geht dann in meiner Seele um und drückt sich in Farbklängen aus.

Steht bei dir mehr die Farbe, die Stimmung am Anfang oder hast du auch schon Formelemente vor deinem inneren Auge? Wie entwickelt sich das?

Es entwickelt sich unmittelbar aus dem, was ich in meiner Seele trage. Ich beschäftige mich mit einem Thema und gehe dann intuitiv an die Farbigkeit heran. Ich setze eine Farbe, dann kommt die nächste Farbe. Dabei arbeite ich am Anfang viel mit Walzen, Rollen und großen Pinseln. Für die Feinheiten verwende ich dann kleinere Pinsel, auch gerne Schwämme. Meine Pinsel sehen teilweise richtig mitgenommen aus, das macht das Kratzige, Strukturierte. Zu perfektes Material stört mich. Ich male manchmal auch noch mit dem Stift in das Bild hinein. Wichtig ist mir, dass es nicht zu perfekt wird. Ich erlebe ein Bild ein wenig wie ein Gesicht, mit Falten, Struktur und Charakter.

Wie bist du zur Malerei gekommen?

Ich habe schon ganz früh viel gemalt. Mein Onkel Otto Niemeyer-Holstein war Professor für Malerei in Ostberlin. Als Maler durfte er für Ausstellungen aus der DDR ausreisen und kam dann zu uns zu Besuch nach Lübeck. Ich habe ihn geliebt. Er hat mir erste malerische Dinge gezeigt. Mit ihm bin ich in die Natur gegangen. Er hat mir gezeigt, wie man beim Zeichnen etwas weglässt, wie man den Rhythmus in der Landschaft sieht und wie man das schnell und locker skizzieren kann. Er war herrlich, denn er hat mir immer Entschuldigungen für die Schule geschrieben und gesagt, Schwänzen sei das Beste. Dann wollte ich nach der Schule eigentlich Malerei studieren, aber er hat mir abgeraten, obwohl er Professor für Malerei war, weil man das Malen eigentlich nicht lernen kann. Er selbst hat sich seine Lehrer gesucht und von ihnen gelernt.

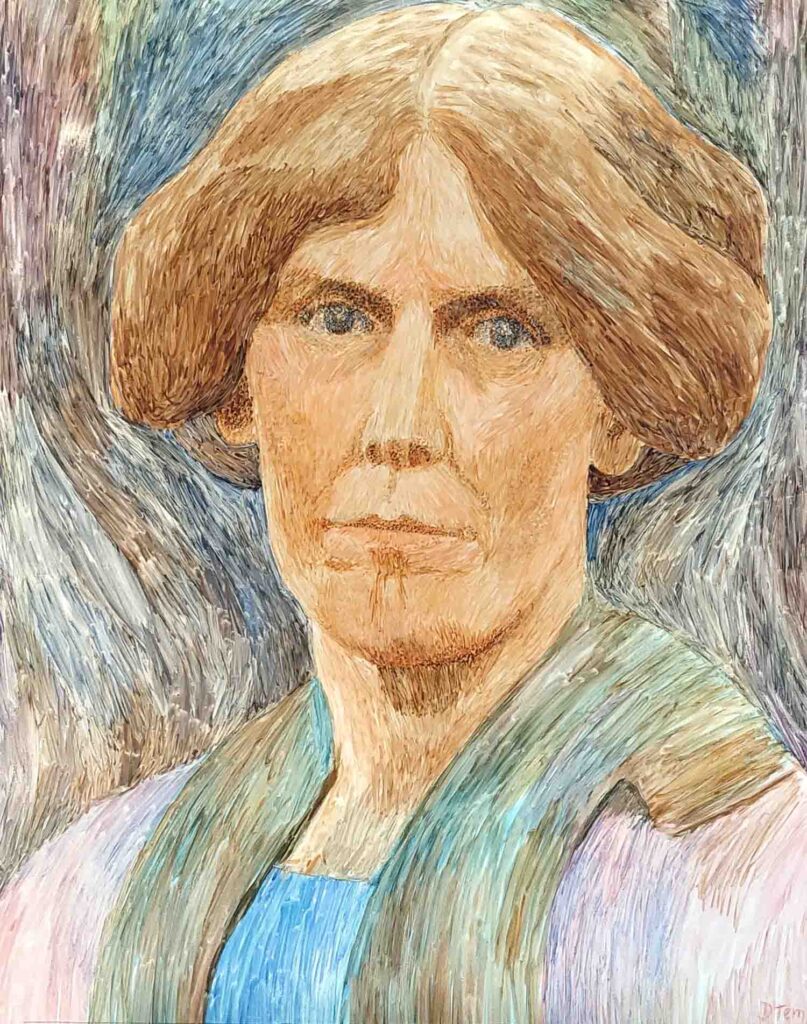

Also habe ich zunächst einmal Eurythmie studiert, weil das die zweite Sache war, die ich sehr gerne hatte. Dadurch bin ich nach Dornach gekommen. In den ersten Jahren meines Ehelebens habe ich wenig gemalt und war dann viele Jahre mit Kindern und Familie beschäftigt. Nach der Geburt meines dritten Kindes nahm ich Klavierstunden bei Grete Scherzer. Musik ist seitdem auch ein Teil meines Lebens geworden. Später verwob ich sie mit der Malerei. Ich hatte allerdings mit Mitte 30 eine gesundheitliche Krise. Plötzlich wurde mir alles zu viel. Die Musikschüler, die Eurythmiebegleitung und meine Kinder. Die Krise brachte es mit sich, dass ich wieder ganz intensiv angefangen habe zu malen. Rex Raab bat mich dann, für seine Biografie über Edith Maryon alle Porträts malerisch zu gestalten. Etwas später lernte ich die Künstlerin Heidi Förster kennen, die wunderschöne Hinterglasbilder gemalt hat, das hat mich fasziniert, und so begann ich diese Technik zu erproben. Das führte mich in die gegenstandslose Malerei.

Dann bist du quasi übers Porträt ins Gegenstandslose gekommen. Was hat dich da hingeführt?

Ich habe mich jahrelang durch Kopieren und Porträtieren geschult. Durch das Porträt lernst du Kunst und Wissenschaft verbinden. Das hat mich begeistert, denn da musst du wirklich wahrnehmen, nicht nur, was dir behagt, sondern das, was wirklich ist, zum Ausdruck bringen. Sonst bleibt man immer nur bei sich selber. Es ist ein Selbsterkenntnisprozess, weil jeder zunächst vor allem sich selbst malt. Bis du dahin kommst, dass du wirklich den anderen so triffst, dass er da ist, dauert es. Dieses Nüchterne im Anschauen ist ein langer Weg. Das war für mich außerordentlich schulend. Ich konnte das auch in Kursen weitergeben. Diese Voraussetzung war als Grundlage für meine gegenstandslose Arbeit ganz wichtig. Objektivität und Kritikfähigkeit den eigenen Sachen gegenüber, sodass man sie anschauen kann wie ein Fremder, lernte ich durch das Porträtieren. Man ist einem wesenhaften Gegenüber auf der Spur. Es ist auch spannend, wie unterschiedlich Menschen da herangehen.

Tauchte dann irgendwann das Bedürfnis nach Farbe auf? Oder wie war der Übergang?

Die Farbe war ja vorher schon da. Aber das war so eine ‹Friede, Freude, Eierkuchen›-Farbe. Ich habe viel in diesem Stil gemacht, große Bilder, auch für Tagungen, mit vielen Motiven. Diese Bilder habe ich nicht mehr. Ich habe dann bemerkt, dass man noch ganz andere Ausdrucksmittel entwickeln kann, weit weg vom Gegenständlichen. Auch die Vorstellung, dass das, was man malt, immer begrifflich sein muss, hat mich immer mehr gestört. Darüber habe ich auch viel mit Ninetta Sombart diskutiert. Sie war zwei Jahre bei mir im Porträt-Kurs und wir haben darüber gesprochen, wie es für Betrachtende ist, wenn alles schon da ist. Da muss er oder sie ja selbst nicht mehr viel tun.

Wie meinst du das, ‹wenn alles schon da ist›?

Ich meine, wenn alles schon gegenständlich malerisch benannt wird. Zum Beispiel, dass das jetzt der Erzengel Michael sein soll. Bei der Gegenstandslosigkeit können die Betrachtenden selber einsteigen und etwas finden, ja, sie sind dann innerlich mit aktiv.

Dein Bild von Edith Maryon zeigt starke Plastizität. Und, vorsichtig gesagt, eine ‹Auflösung der Form›, also bereits eine andere Behandlung des Gegenstands. Wie entwickelte sich diese freie Gestaltung mit Farben innerlich für dich? Du hast einen Gefühlseindruck, eine Stimmung und wie baust du das auf?

Im Grunde genommen will ich erst mal gar nichts. Ich setze die Farben einfach auf die Leinwand. Sie führen mich dann in eine bestimmte Richtung. Wenn ich eine innere Stimmung habe, greife ich auf bestimmte Farben zurück. Dann fängt etwas an und entwickelt sich auf der Leinwand. Manchmal bin ich auch ziemlich kühn, gehe einfach flott an die Sache heran und dann geht es eigentlich für mich erst richtig los. Das kann ein ganz spontanes Geschehen sein, das sich dann zu einem Ganzen ordnet und allmählich formt. Auf der Leinwand können allerhand Schichten unten drunter sein, die übermalt wurden, was schlussendlich nichts mit dem zu tun hat, was dann später zu sehen ist, sondern es fängt an, ein Geschehen zu werden. Ab einem bestimmten Punkt ist es so, dass das Bild etwas will und nicht ich.

Es kommt dir aus dem Bild etwas entgegen?

Ja genau. Franz Marc hat einmal geäußert: Jeder Maler oder Künstler kennt den geheimnisvollen Moment, wo das Bild anfängt, seinen eigenen Willen zu haben, und man der Dienende dieses Willens ist. Das ist ein spannender Punkt. Manchmal ist das ein Ringen, das wirklich Jahre gehen kann und dazu führt, dass ich Bilder immer wieder überarbeite. So hat ein Bild auch Wunden. Das Ende zu finden, geschieht aus der Wahrnehmung.

Konzentrierst du dich auf ein Bild oder malst du mehrere gleichzeitig?

Ich konzentriere mich vorerst immer auf ein Bild, hänge es dann vorübergehend an die Wand, um es auf mich wirken zu lassen. Währenddessen kann ich mit einem neuen beginnen.

Wenn du die letzten 35 Jahre überschaust, kannst du in deinem Malen Fragen erkennen, die dich am Anfang vor allem berührt haben, und wie sich das weitergesponnen hat?

Vor 35 Jahren war da das Porträt. Dann kam die für mich sehr wichtige Beschäftigung mit den sieben Planeten. Ich hatte bei einer Tagung ‹Science and Art› ausgestellt. Da bin ich das erste Mal mit meinen gegenstandslosen Bildern herausgetreten. Das waren Bilder zum Thema Eisen und Kupfer, Mars und Venus. Dafür verband ich das Malerische mit der Eurythmie (Farbe, Laut, Bewegung). Dann war da die Begegnung mit der Musik der russischen zeitgenössischen Komponistin Sofia Gubaidulina. Sie wurde mir eine neue Inspirationsquelle für meine Arbeit.

Was hat das Musikalische an neuer Qualität gebracht?

Das Musikalische hat das Element der Bewegung gebracht. Du kannst Bewegung natürlich nicht festhalten, aber Bewegung ist immer spürbar. Wenn Bilder Bewegung haben, bekommen sie Tiefe. Der Klang der Tiefe ist ein Rhythmus. Dieser kann in einem Bild sichtbar werden. Ich gestalte Wiederholung, die im nächsten Schritt leicht verändert wird. Dann schwingt etwas hindurch. Auch die Farbgebung kann mit dem Klang zusammenkommen. Das Musikalische wirkt auf Farbe und Form. Es hat die Möglichkeit, seelische Substanz noch konkreter fassbar zu machen. Du bist im Musikalischen in einem bestimmten geistigen Bereich. Sofia Gubaidulina schuf ganz transzendente Klänge. Man kann das Gefühl haben, sie gehen unmittelbar in die geistige Sphäre hinein. Sie setzt diese Klänge jedoch in einen Kontrast mit herben, krassen, herausfordernden Klängen. Dadurch angeregt, hast du zarteste Farbigkeit und kontrastierst es mit dunkler, rauer, pastoser Farbbehandlung. Das hat mich total fasziniert. Dann habe ich mein allererstes Bild in dieser Art gemalt. Wir sind als Menschen zugleich eingespannt ins Physische und ins Geistige. Diese Spannung zwischen den beiden Bereichen finde ich als bildnerisches Element sehr wesentlich.

Du würdest die Aufforderung, dass man in der Malerei zum Motiv kommen muss, nicht teilen?

Das Motiv entsteht im Wechselspiel, im Gespräch mit dem Bild. Für mich ist das immer wie eine Kopfgeburt, wenn ich von vornherein weiß, was ich darstellen will. Wenn ich so an ein Bild herangehe, wird es bei mir schlecht und verkrampft. Das ist für mich unbefriedigend. Das habe ich ja in einer früheren Epoche meiner Malerei gemacht.

Was siehst du als die Aufgabe der Malerei heute?

Was ich auf alle Fälle spannend finde, ist Forschung. Das bedeutet, mein Auge in der Weise zu schulen, dass ich lerne, eine Distanz zu meinem Bild zu bekommen. Dass ich das, was da vor mir steht, wie einen anderen Menschen oder eine Pflanze anschauen kann. Dass bedeutet, dass ich nicht so sehr im Persönlichen bleibe und mich selber darin fühle. Ich habe den Eindruck, wir müssten dahin kommen, uns ganz stark für das zu interessieren, was andere machen, zum Beispiel in Arbeitsgruppen, weil wir so von uns wegkommen. Es geht darum, zu verstehen, wie der andere geartet ist, was er will. Warum drückt er oder sie sich gerade so aus? Indem man sich und seine Arbeiten gegenseitig wahrnimmt und unter Umständen liebevoll kritisiert oder kritisiert wird, bekommt man ein objektiveres Verhältnis zu sich selbst und zu dem, was man schafft. Besonders dann kann ich viel mehr zum Ausdruck bringen, als wenn ich nur selbstgenügsam vor mich hin male und immer alles toll finde oder aber völlig verzweifelt bin. Ein Musiker hat immer einen Lehrer, doch irgendwann kommt dann der Punkt, an dem er selber hören kann, wie er spielt. Vorher braucht er jemanden, der ihn korrigiert.

Würdest du dich selber im Kontext anthroposophischer Malerei ansiedeln, auch wenn du öffentlich ausstellst?

Natürlich sieht man, dass ich aus einer spirituellen Richtung male. Die anderen sehen das immer. Die Anthroposophen und Anthroposophinnen vielleicht nicht.

Was sehen diese darin? Kannst du das charakterisieren?

Ich kann es nicht genau sagen, woran es liegt. Eine bekannte Maler-Freundin hat einmal gesagt, wenn sie irgendwo ausstellt, sei es immer so, dass man die innere Orientierung sieht. Die Malerei hat eine andere Ausstrahlung. Es ist etwas erlebbar, wodurch es als anthroposophisch erkannt wird.

Was wünschst du dir für deine nächsten Jahre und deine nächsten Bilder? Was treibt dich innerlich um?

Ich möchte eine Ausdrucksform finden, die in Verbindung mit Geisterfahrungen steht. Wie kann man Erlebnisse, die in eine starke Transzendenz gehen, mit malerischen Mitteln zum Ausdruck bringen, ohne es begrifflich werden zu lassen, dass sie für jeden Menschen erlebbar werden können. Wie stelle ich bestimmte seelisch-geistige Bereiche dar? Da bin ich am Forschen, Suchen und Zeichnen. Das sind Fragen, die mir nun im Alter kommen und die ich gerne vertiefen möchte. Sie auszuloten und in eine Form zu bringen, ist ein Ziel.

Gibt es auch Erlebnisse in der Malerei, die richtige Grenzerlebnisse für dich sind?

Ein richtig krasses Grenzerlebnis hatte ich mit einem Altarbild in Lübeck. Das Bild war eigentlich fertig. Aber im Antlitz des Christus schaute mich plötzlich Goethe an. Und dann noch jemand, den ich kannte. Das ist das Problem, wenn du porträtieren kannst. Ich hatte davor ein Antlitzbild gemalt, das Gwendolyn Fisher damals für das Hamburger Priesterseminar gekauft hatte. Sie wünschte sich, dass ich das Antlitz ähnlich gestalten sollte. Das brachte mich in Schwierigkeiten, in eine verzweifelte, ratlose Situation. Ich kann doch nicht mein eigenes Bild kopieren! Es war furchtbar. Dann habe ich losgelassen und einige Zeit nichts dran gemacht. Auf wundersame Weise konnte ich es eines Morgens, kurz nach dem Aufwachen, mit wenigen Pinselstrichen vollenden. Das war ein starkes Erlebnis, bei dem ich mich fragte, was oder wer da überhaupt malt. Wenn du meinst, du bist das selbst, der malt, bist du im Irrtum. Es sind so viele Dinge, die mitschaffen. Das war für mich ein ganz wichtiges Erlebnis, ein Gnadeelement: Werde ich das schaffen oder gestaltet es sich? Ich kann mein Können zur Verfügung stellen, aber nicht mehr. Daraus muss es dann entstehen.