Gerhard Kienle (1923–1983) gründete das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und die Freie Universität Witten/Herdecke. Er habilitierte sich an der Frankfurter Goethe-Universität zu einer von Rudolf Steiner angeregten sinnesphysiologischen Fragestellung und griff wegweisend in die gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Diskussionen seiner Zeit ein. Ein Porträt zum 100. Geburtstag anhand einzelner Stationen seines Weges.1

Im Zweiten Weltkrieg, 1944

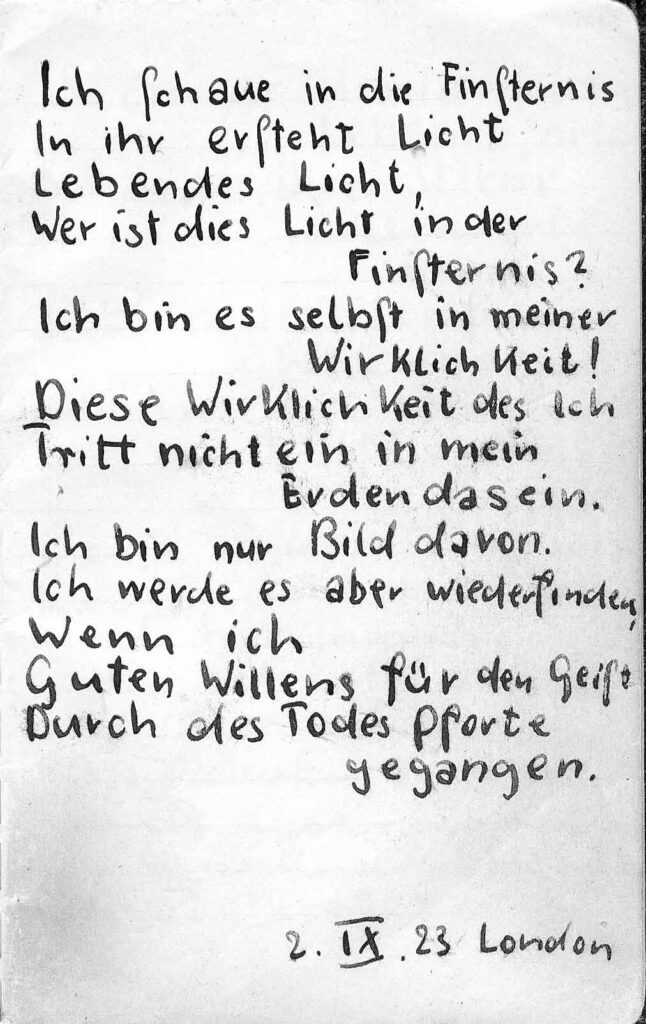

1944 studierte der regimekritische Gerhard Kienle, 21-jährig, bei der militärärztlichen Akademie der Luftwaffe und gründete in Würzburg eine anthroposophische Studentengruppe. In sein Notizbuch schrieb er im vorletzten Jahr des Zweiten Weltkriegs und des NS-Regimes unter anderem: «Es ist ein Irrtum, zu meinen, dass Zerstörung etwas aufbauen könne, der Krieg zerstört auch nur und ist daher verwerflich.» Aufzubauen und Werke zu schaffen vermöge nur der Mensch, der «sich selber einer Idee darbringt oder ihr seine Kraft leiht […] Und diese Werke werden niemals allgemein oder dauernd sein, sondern nur im Einzelnen aus den Anlagen gewachsen.»2

Im Sommer 1944 wurde Kienle, der mit 16 Jahren über die ‹Philosophie der Freiheit› zur Anthroposophie gefunden hatte, als ‹Unterarzt› des Fallschirmjägerregiments 5 der deutschen Luftwaffe an die Westfront gebracht, erlebte in depressiver Verfassung furchtbare Kämpfe und kehrte verletzt und von einer Diphtherieerkrankung gezeichnet ins Reservelazarett nach Berlin zurück. Dort arbeitete er nach seiner Genesung als Hilfsarzt und dachte intensiv über die Zeit nach dem faschistischen Krieg sowie über staats- wie ideologiefreie Institutionen nach. «Dann tauchte bei mir die Idee auf, wir müssten eigentlich eine anthroposophische Universität machen und eine anthroposophische Klinik.»3

In Dornach, 1949

Fünf Jahre später, im Sommer 1949, nahm die von Kienle an der Universität Tübingen geleitete Studenten- und Freundesgruppe an einer ‹Faust›-Aufführung und an einer Jugend-Delegiertentagung am Goetheanum teil, in ihrer ersten Begegnung mit dem Bau Rudolf Steiners, in Militärzelten an der Birs kampierend. Kienle und seine Freunde waren verblüfft, dass Albert Steffen sie nicht empfangen wollte, weil sie zu den Stuttgarter ‹Hochschulwochen› auch Menschen eingeladen hatten, die mit Ita Wegman oder Marie Steiner verbunden waren. Für die durch den Krieg gegangenen Studierenden waren die Dornacher Gesellschaftskonflikte unverständlich und zeitgeschichtlich grotesk. Auf der anderen Seite hörten sie den niederländischen Arzt Willem Zeylmans van Emmichoven am Goetheanum von seinen vielen Begegnungen mit Rudolf Steiner erzählen, sehr persönlich, voller Humor und Ernst. Sie erhielten von der Nachlassverwaltung die Möglichkeit, die zu dieser Zeit noch unveröffentlichte letzte Ansprache Rudolf Steiners vom 28. September 1924 zu lesen, die sie erschütterte. Mit dem Biologen Hermann Poppelbaum studierten sie Steiners ‹Leitsätze›: «Wir entdeckten hier eine praktizierbare Methode geistiger Arbeit.» Und: «In diesen Tagen am Goetheanum begann sich unser medizinischer Impuls zu konkretisieren.» Es entstand ein Sozialkonzept mit dem Grundgedanken, dass eine Gruppe von Ärzten von der Gemeinschaft getragen werden müsse, um in der Gegenwart und Zukunft Kranke richtig betreuen zu können. Es sollte die ärztliche Hilfeleistung des Charakters der käuflichen Ware entkleidet werden, und nur in einer von der Anerkennung getragenen freien ärztlichen Tätigkeit wurde die Möglichkeit gesehen, einen christlichen Impuls in der Medizin zu verwirklichen. In Anbetracht der zunehmenden Institutionalisierung der Medizin wurde deutlich, dass die Verwirklichung einer solchen Sozialgestaltung mit dem Krankenhaus anzufangen habe.»4 Bald darauf stellte Gerhard Kienle in der Arlesheimer Klinik das Vorhaben innerhalb einer ‹Jungmedizinertagung› vor und fühlte sich verstanden – insbesondere von Wegmans Nachfolgerin Madeleine van Deventer. Franz Schily, der Direktor des Bochumer Stahlvereins, versprach bei einer Tagung der Tübinger Studentengruppe zu Motiven der sozialen Dreigliederung seine finanzielle Unterstützung für das Vorhaben.

Der Klinikverein, 1960

In der Satzung des Mitte November 1960 gegründeten ‹Gemeinnützigen Vereins zur Entwicklung von Gemeinschaftskrankenhäusern› heißt es in Paragraf 2: «Der Verein dient der Planung, Entwicklung sowie der Vorbereitung von Erstellung und Betrieb von Gemeinschaftskrankenhäusern mit Einschluss von Sondereinrichtungen, wie heilpädagogischen Instituten, Arbeitstherapien und Rehabilitationszentren nach dem jeweils vorhandenen öffentlichen Bedürfnis, ferner der Ausbildung von Klinikpersonal mit Einschluss von Schwestern sowie der Forschung auf dem Gebiete der klinischen Medizin.» Nicht ein Krankenhaus für eine besondere Therapierichtung sollte geschaffen, sondern die Medizin insgesamt verändert werden, ihre Therapeutik, aber auch ihre Wissenschafts-, Sozial- und Ausbildungsgestalt. Zur Verwirklichung dieser Absicht verabredeten sich die Vereinsmitglieder, Facharztausbildungen zu durchlaufen, sich jedes vierte Wochenende zu anthroposophischen Vertiefungsseminaren und Lagebesprechungen zu treffen und Gebäudeoptionen zu prüfen, darüber hinaus zu kleineren Tagungen, Jahr um Jahr. Es wurde ein sehr langer und steiniger Weg. «Alle anthroposophischen Einrichtungen der zwanziger und dreißiger Jahre waren anders entstanden. Die Zeitspanne zwischen dem Erfassen eines Impulses und der Verwirklichung betrug meist nur wenige Jahre, und die äußeren Schicksalszeichen sprachen dafür. Hier war alles anders. Nichts wollte gelingen, keine noch so bescheidenen Ansätze führten zum Erfolg. Nichts kam uns schicksalsmäßig entgegen. Waren wir auf dem falschen Weg? War der gemeinsame Impuls ein Irrtum? Verneinte die geistige Welt unser Anliegen?»5 Kienle aber gab nicht auf – bereits 1951 hatte er in einem Brief formuliert: «Mein Hauptbestreben geht dahin, gemeinsam mit anderen durch Bildung von tragenden Gemeinschaften die notwendigen Schritte zur Ausbildung einer neuen Medizin zu ergreifen.»6

Die nicht-euklidische Struktur des Sehraums, 1966

Kienle bereitete den zukünftigen Ort auch wissenschaftlich vor. Bereits 1949, nach Ende seines Studiums, hatte er im Institut für Physiologie der Universität Tübingen an grundlegenden sinnes- und bewegungsphysiologischen Fragen gearbeitet, letztlich an einer wissenschaftlichen «Ich-Physiologie» (K. Schily). Er war in der anthroposophischen Heilpädagogik tätig, wurde Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Autor eines renommierten Lehrbuchs der neurologischen Notfalltherapie und habilitierte sich 1966 an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a. M. mit einer herausfordernden Arbeit über die nicht-euklidische Struktur des menschlichen Sehraums. Spezielle Gutachter mussten von der Universität gefunden und aufgeboten werden, die über besondere Kenntnisse verfügten, darunter in der theoretischen Physik und Mathematik. Der Direktor des Instituts für Physiologie der Universität sprach in seinem Votum für Kienles Habilitationsschrift von der «ranghöchsten Bearbeitung der Probleme der Struktur des Sehraums und der mit ihr zusammenhängenden optischen Wahrnehmungsstörungen» (Wezler7), und schrieb weiter: «Nicht nur die Genauigkeit seiner Versuchsergebnisse, die ständig auf ihre Signifikanz geprüft worden ist, sondern ebenso sehr die an der Mathematik geschulte Logik und Kritik seines Denkens hat ihn [Kienle] überall die Grenze der Aussagemöglichkeiten erkennen lassen und ihn bei der Lösung der schwierigen Fragen des Sehraums weitergeführt als jeden seiner Vorgänger; da sich unter ihnen Johannes Müller, Hering, von Tschermak und Hermann von Helmholtz – als bedeutende Physiologen – befinden, sowie der hochbegabte Mathematiker Luneburg, kann das Gewicht dieser Feststellung wohl richtig gewertet werden.»8 Kienle war einer Anregung Rudolf Steiners im Hinblick auf die Ich-intentionale Bewegung im Sehraum gefolgt, hatte sie wissenschaftlich ernst genommen und über viele Jahre mit enormem Einsatz ausgearbeitet. Er bewarb sich mit guten Aussichten für den Lehrstuhl für Psychiatrie und Neurologie der Gutenberg-Universität Mainz, zog seine Bewerbung auf Bitten seiner Freunde jedoch zurück, als das lange vorbereitete Krankenhaus möglich wurde.

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, 1969

Im November 1969 wurde das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke mit fast 200 Betten und klinischen Abteilungen von Innerer Medizin und Neurologie, Chirurgie, Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pädiatrie eröffnet. Der Sozialminister des Landes Nordrhein-Westfalen ging in seiner Grußansprache auf die Kollegial- und Sozialordnung des Hauses ein und zitierte Steiners ‹Soziales Hauptgesetz›. In seinen Ausführungen beim Besuch des Bundespräsidenten Gustav Heinemann wenige Wochen später hob Kienle die Herdecker Ärztegemeinschaft, aber auch die Bedeutung der Krankenpflege hervor – 1970 eröffnete er ein Ausbildungsinstitut für Krankenpflege. Bei der internen Grundsteinlegung des Gemeinschaftskrankenhauses hatte er vom Krankenhaus als einer ‹Mysterienstätte› der Moderne in den ‹Brandungen› der Gegenwart und den Auseinandersetzungen um das Schicksal des Menschen gesprochen; Walter Holtzapfel hatte als Leiter der Medizinischen Sektion am Goetheanum die Herdecker Gründung in der Fortführung der Intentionen Ita Wegmans beschrieben; auch der erste Vorsitzende der Anthroposophischen Gesellschaft, Rudolf Grosse, hatte an der Grundsteinlegung teilgenommen und die Unterstützung des Goetheanum und der Anthroposophischen Gesellschaft zugesagt. Herdecke war das erste ganz und gar öffentliche Krankenhaus der Anthroposophischen Medizin, zugänglich für alle Menschen, in einer industriellen, eher von sozialer Armut geprägten Gegend, mit Akutaufnahme und Fachabteilungen. Kienle wollte mit der Anthroposophie nach dem Totalitarismus für die Humanisierung und Sozialgestaltung wirksam werden, nicht abgeschieden von den Problemen der Zeit, sondern inmitten von ihnen. «Nein, wir meinen, dass unser Konzept von der Medizin – das Konzept heißt schlicht: persönliche Hilfeleistung für die Menschen –, dass dieses Konzept eigentlich das führende und tragende Konzept hier in Mitteleuropa werden muss. Dieses Konzept muss jene materialistische Medizin ablösen, die da meint, nur mit Apparaten kann man Medizin betreiben und der Patient muss wie in einer Autowerkstatt repariert werden. Dazu stehen wir in einer ganz klaren und konsequenten Kontraposition», sagte er in Radiosendungen.9 Die kritisch-polemischen Interviewer des ‹Spiegel› waren ihm nicht gewachsen und am Ende beeindruckt.10 Allein in den ersten zehn Jahren wurden in Herdecke über 33 000 kranke Menschen behandelt – und über 4300 Kinder geboren.

Das Arzneimittelgesetz, 1976

Kurz vor der Verabschiedung des bundesdeutschen Arzneimittelgesetzes 1976 hieß es in der Empfehlung des zuständigen Bundestagsausschusses an das Parlament: «Nach einmütiger Auffassung des Ausschusses kann und darf es nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, durch die einseitige Festlegung bestimmter Methoden für den Nachweis der Wirksamkeit eines Arzneimittels eine der miteinander konkurrierenden Therapierichtungen in den Rang eines allgemein verbindlichen ‹Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse› und damit zum ausschließlichen Maßstab für die Zulassung eines Arzneimittels zu erheben.»11 Das Arzneimittelgesetz wurde im Sinne eines wissenschaftlichen Pluralismus gefasst, ein Novum in der bundesdeutschen und europäischen Rechtssprechung. Der ursprünglich – durch eine EWG-Richtlinie – geforderte ‹Doppelblindversuch› für die Zulassung neuer und die Weiterexistenz bestehender Arzneimittel (und damit, so Kienle, die Verbindung eines einseitigen wissenschaftlichen Paradigmas mit staatlicher Gewalt) wurde gekippt; kompetente Fachgremien der jeweiligen Therapierichtungen sollten ihre je eigenen Mittel evaluieren, mit Methoden, die spezifisch zu entwickeln waren. Eine sechsjährige hochintensive Auseinandersetzung, die Kienle mit wenigen Mitarbeitern in Bonn (ab 1970) geführt hatte, brachte er damit erfolgreich zu Ende, was zu Anfang niemand für möglich gehalten hatte. Die intendierte ‹Bereinigung des Arzneimittelmarktes von unwirksamen Medikamenten› mit dem Ziel einer Elimination aller nicht-schulmedizinischen Erzeugnisse mithilfe eines ausgefeilten Instrumentariums war gescheitert. Kienle war von Herdecke aus in die Debatte eingetreten – nicht nur zum Schutz von Weleda und Wala, sondern zum Schutz der Medizin und der Patientinnen und Patienten, und er hatte die besseren Argumente. Sein hochqualifiziertes Buch ‹Arzneimittelsicherheit und Gesellschaft› (1974) machte Furore. Mehr noch wirkte er selbst im Gespräch mit den Gesundheitsexperten und -expertinnen aller in Bonn vertretenen Parteien. Georges Fülgraff, Präsident des Bundesgesundheitsamtes zu Zeiten Kienles, sagte mir vor 22 Jahren in Berlin, Kienle sei in Bonn der einzig unabhängige Gutachter gewesen, kein Lobbyist, sondern ein hochgebildeter Arzt und Wissenschaftler, dem es um die Medizin und ihre Patienten und Patientinnen und um keine Sonderinteressen ging. Kienle wirkte nach 1976 als Sachverständiger auch bei vielen anderen gesundheitspolitischen Entscheidungen mit, wie bei dem Krankenpflege- und Hebammengesetz, dem Umwelt-Chemikalien-Gesetz und in Gremien, die mit der Kostendämpfung im Gesundheitssystem beschäftigt waren; er trat bei Tagungen zur Theorie und Ethik der Medizin auf und setzte sich vehement gegen die zunehmende Formalisierung, Ökonomisierung und Entpersonalisierung der Medizin zur Wehr, gegen die schleichende Unterhöhlung und Abschaffung der ärztlichen Urteilskraft, gegen die immer weiter anwachsende dirigistische Macht von scheinbaren ‹Experten›-Gremien – und für eine wirkliche medizinische Ausbildung in geistiger Freiheit.

Herdecker Hochschulkonferenz, 1983

Am 19. Februar berichtete Gerhard Kienle in einer Herdecker Hochschulkonferenz, dass insgesamt 7000 Anfragen und 1400 zutreffende Bewerbungen für die 26 Medizinstudienplätze der neuen Universität Witten/Herdecke eingegangen seien; von diesen Bewerberinnen und Bewerbern seien 110 aufgrund der schriftlichen Unterlagen ausgewählt worden und seit wenigen Tagen würden mit ihnen Gespräche geführt. Auch Kienle, der einen Fragenkatalog für die Interviews ausgearbeitet hatte, war in diesen Gesprächen präsent und lernte die Intentionen der jungen Menschen kennen, deren künftige Ausbildungsstätte er seit Jahrzehnten vorbereitet hatte.

Bereits im November 1963 war er maßgeblich an der Eröffnung des Fichte-Hauses in Tübingen beteiligt gewesen, des ersten anthroposophischen Studentenheims, das nicht nur dem gemeinsamen Leben, sondern auch dem vertieften Studium, der Grundlagen- und Methodendiskussion, dem Erwerb einer wissenschaftlichen Urteilskraft sowie der Sozialreife dienen sollte. «Die Ausbildung kann nur dann als erfolgreich angesehen werden, wenn sie zur Fähigkeit der persönlichen Verarbeitung und damit zur inneren Freiheit gegenüber den Aussagen, Methoden und Erkenntnisgrundlagen der einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen sowie zu einer Vertiefung des Verantwortungsbewusstseins gegenüber der Mitwelt führt», schrieb Kienle zu Fragen des Hochschulstudiums.12 Zehn Jahre später, 1973, hatte er in Herdecke mit seinen Mitarbeitenden das Symposium ‹Toward a Man-centered Physiological Science and Medicine› auf die Beine gestellt, mit hervorragenden, unkonventionellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern, darunter Joseph Weizenbaum vom Massachusetts Institute of Technology, einer der kritischen Vordenker der Computertechnologie, oder der Anästhesist Henry Beecher, der in den USA die medizinischen Versuche an Strafgefangenen aufgedeckt und zur öffentlichen Diskussion gebracht hatte, trotz massiven Widerstands der American Medical Association. Aus dem Symposium ging unter anderem die Stiftung Freie Europäische Akademie der Wissenschaften unter Kienle (1976) hervor, der über sechzig Professoren beitraten. Die Akademie sollte Forschungen und Publikationen in internationaler, interdisziplinärer Zusammenarbeit fördern, die nicht der «Normalwissenschaft» (Kuhn) verpflichtet waren; zum anderen sollte sie einen «Mittelpunkt der Besinnung für die praktische Hochschularbeit» bilden, das heißt die «Einrichtung Durchführung und Beaufsichtigung von Lehrgängen, Ausbildungs- und Forschungsprogrammen an wissenschaftlichen Hochschulen, Universitäten und Forschungsinstituten» betreiben.13 Mit Unterstützung der Akademie entwickelte Kienle 1976 einen ersten Modellstudiengang Medizin am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke; in den Folgejahren wurde die eigentliche Universitätsgründung vorbereitet, mit herausragendem Engagement des Neurologen Konrad Schily. «Es wird alles darauf ankommen, den Platz für die Freiheit des Individuums im Erkenntnisprozess und in der Wissenschaftsgestaltung zu erkämpfen.» (Kienle14)

Nur drei Tage nach der Herdecker Hochschulkonferenz aber wurde Gerhard Kienle am 22. Februar 1983 auf die Intensivstation des Gemeinschaftskrankenhauses gebracht, wo seine Biografie im 20. Jahrhundert endete. Die Universität wurde ohne ihn feierlich eröffnet; dennoch wirkte er weiter.

Ein Sieger in der Welt

Erika Beltle15

von Mut umloht –

ein Sieger

über dich

und deinen Tod.

Eine Betrachtung zum Verhältnis von Gerhard Kienle zur Anthroposophischen Gesellschaft folgt in einer späteren Ausgabe des Goetheanum.

Titelbild Gerhard Kienle

Fußnoten

- Vgl. im Einzelnen: Peter Selg, Gerhard Kienle. Leben und Werk. Band 1. Eine Biographie. Dornach 2003.

- Ebd., S. 92.

- Ebd., S. 98.

- Ebd., S. 166.

- Ebd., S. 355 f.

- Ebd., S. 201.

- Ebd., S. 348.

- Ebd., S. 350.

- Ebd., S. 389.

- Vgl. ‹Der Patient – nur eine Sammlung von Fakten?› In: Der Spiegel, 1978, Heft 20, S. 116–129.

- Zit. n. Peter Selg, Gerhard Kienle. Leben und Werk. Band 1, S. 476.

- Ebd., S. 539.

- Ebd., S. 509.

- Ebd., S. 534.

- Ebd., S. 593.

[…] Im Sommer 1949 […] nahm die von Kienle an der Universität Tübingen geleitete Studenten- und Freundesgruppe an einer ‹Faust›-Aufführung […] am Goetheanum teil […].

—

Wir bezeichnen Goethes Faust als «Realie». Junge Menschen, Studierende und Abiturienten und sogenannte Bildungsbürger interessieren sich für Realien.

Mir sind Zweige (Gruppen) der Anthroposophischen Gesellschaft bekannt, die sich über Jahrzehnte ernsthaft als Goethe-Studienkreis wahrgenommen haben.

Die Rudolf Steiner Gesamtausgabe ist keine Realie, kein einzelner Band aus dieser Gesamtausgabe ist eine Realie. Bei diesen Bändchen handelt es sich ohne jede Ausnahme um Schriften, die von einem sehr kleinen Menschenkreis zur Erbauung gelesen werden können, oder auch nicht. Die Bändchen sind zumeist leicht lesbar und umfassen selten mehr als 180 Seiten.

Ob Kienle wohl auch zu einer anthroposophischen Vorlesung über Hegel, Husserl oder Heidegger angereist wäre? Ich denke nicht.

Die Suche nach Realien hat unter Anthroposophen bislang vor allen Dingen die Autoren sehr schmaler Werke gefördert, Heraklit mit 15 Seiten und Kafka und Novalis mit jeweils unter 1’000 Seiten.

Ich bin Experte für die Apokalypse des Johannes, 17 Seiten, und beschäftige mich damit seit Jahrzehnten. Man findet immer wieder neue Aspekte in diesem bedeutsamen Werk!

Wer sich Reformpädagogik und eine Erweiterung der Medizin auf die Fahnen geschrieben hat, sollte Menschen aber auch zu lebenslangem Lernen ermuntern.

Lernen bedeutet immer auch etwas Neues zu lernen, etwas, was man zuvor eben noch nicht wusste, etwas, was nicht nur dazu dient, die eigene Weltsicht vor anderen zu bestätigen.

Steiner erwähnt ziemlich viele Realien in den Abendvorträgen zu seiner Weihnachtstagung 1923/1924. Mit keinem der erwähnten Werke haben sich Leute dann anschliessend wahrnehmbar beschäftigt.