Katharina Müller hat fast 20 Jahre lang als professionelle Musikerin auf den Bühnen Deutschlands und der Welt gestanden. Seit neun Jahren übt sie einen anderen Beruf aus: Sie ist Supervisorin, Mediatorin und Coach und arbeitet mit Menschen in verschiedensten sozialen Zusammenhängen. Ein Gespräch über ihre Arbeit, den ‹Pausenraum› in einer Beratung und die These, ob wir musikalischer miteinander werden sollten. Die Fragen stellte Gilda Bartel.

Beratung, Coaching, Mediation, Supervision, dieser Sektor ist in den letzten 25 Jahren massiv gewachsen. Sind die Menschen offener geworden oder die Welt komplizierter?

Die Lebenswelt in ihrer Komplexität ruft nach dem Blick von außen. Das Gefühl von ‹Ich begreife nicht mehr, was los ist› hat zugenommen, als könnten wir nicht mehr so einfach aus dem Inneren schöpfen. Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebens- und Denkwelten reflektieren, besprechen oder begegnen sich. Ja, dieser Sektor ist gewachsen. Das hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass individuelle Beratung nicht Psychotherapie ist, also nicht grundsätzlich ein therapeutisches Anliegen verfolgt. ‹Therapie› hat lange Zeit etwas Negatives impliziert, à la ‹Ich geh doch nicht zur Psychotherapie, ich bin doch nicht krank›. Die Schwelle, zur Beraterin zu gehen, ist einerseits niedriger, andererseits ermöglicht die Vielfalt der beraterischen Ausrichtungen schon eine erste Klärung im Bezug auf die Frage: Welchen Weg will ich gehen? Professionelle Beratung ermöglicht eine Schwerpunktsetzung je nach dem Anliegen der Klientin. Geht es um Konflikte, um die Arbeitswelt, um individuell-persönliche Themen – und wie stehen sie zueinander im Verhältnis. Beratung ist nach meinem Verständnis ein vielfältiger Begegnungsraum.

Beratung hat auch ein bisschen mehr ‹Bodenhaftung›, als zum Beispiel in den ‹Ashram› zu gehen und sein geistiges Selbst zu suchen. Erlebst du deine Arbeit trotzdem auch als spirituell?

Meine Haltung als Beraterin ist eine den Menschen freilassende, ganz im Sinne des künstlerischen Arbeitens. Damit ist Beratung vielleicht doch schon spirituell, aber im Tun. Ich vollziehe eine Öffnung. Es ergibt sich die Möglichkeit, miteinander in einen Klang, in Resonanz zu kommen. Ich leiste eine gewisse innere und äußere Vorarbeit: das thematisch-inhaltliche, bewusstseins- und auch seelenmäßige Durcharbeiten. Wenn die Tür aufgeht, wenn der Klient oder die Klientin hereinkommt, ist all das weg und ich bin da. Es ist eine Form von hoher Präsenz, wie im Konzert. Ich lasse alles hinter mir, was ich geübt, gedacht, geprobt, gedanklich durchdrungen habe. Ich stehe auf der Bühne und öffne mich für die Musik, die durch mich erklingen will. Auf diese Weise entsteht mit dem Publikum, mit den Hörenden und in der Beratungssituation auch mit den Klienten eine Resonanz.

Seid ihr dann wie ein Orchester in der Beratung?

Nicht im Sinne von geteilter, kollegialer Fachlichkeit. Eher bilden wir einen gemeinsamen Resonanzraum, in dem individuelle Freiheit und Beziehung immer wieder miteinander ins Schwingen kommen – in diesem Sinne könnte man eher von einem Werk sprechen, das im Moment, im Prozess der Beratung geschöpft wird. Der Mensch, der zu mir kommt, hat ja ein bestimmtes Anliegen, möchte etwas besprechen. Das sind konkrete Themen, und dazu gibt es Begleitstimmen, Ostinati, Oberstimmen, einen bestimmten Rhythmus, Dynamik und so weiter. Kein Thema steht einfach so für sich allein. Es ist in einen Zusammenhang eingebunden, in melodische, harmonische, rhythmische Strukturen. Da entsteht ein gemeinsamer Resonanzraum zwischen uns und den Themen. Das alles klingt in mir, wenn ich mich innerlich weite, zum Gefäß mache, so, wie ich es auf der Bühne auch tue.

Zum Gefäß wovon? Auf der Bühne ist es klar: zum Gefäß der Musik.

Auf der Bühne bin ich nicht das Gefäß für ein musikalisches Werk, sondern für das, was durch dieses Werk hörbar werden will. So empfinde ich das in der Beratung auch. Es ist mir anfangs passiert, dass ich eine klare Vorstellung davon hatte, mit welcher Frage ich dem Menschen als Beraterin begegnen möchte. Und dann wurde deutlich: Der Klient tritt mit seinen ganz eigenen Resonanzen in den Beratungsraum ein, die wirkenden Fragen ergeben sich erst im Miteinander. Dadurch entstand in mir der Impuls, mich herauszuhalten aus allem, was nur den anderen etwas angeht. Es gibt ein Wort dafür: lösungsabstinent. Ich mag lieber das Wort Lösungsverzicht. Wir fokussieren uns gern auf Lösungen, was im Alltag auch notwendig ist. Doch damit ein Mensch seine eigenen Wege finden kann, biete ich ihm einen Raum ohne Lösungen, Rat und Vorschläge an. Das ist durchaus schwierig. Viele Menschen können mit dieser Freiheitsidee nicht so leicht umgehen.

Wie äußert sich das?

Sie sind irritiert, wissen nicht, wie das geht, fragen nach einer Idee, die ich dazu habe. Wobei es für mich ja genau darum geht, keine eigenen Ideen zu äußern. Wenn jemand explizit fragt, wie er oder sie weitergehen kann mit einem Thema, gebe ich manchmal, sehr vorsichtig, einen Hinweis. Es gibt Beraterkonzepte, die das ganz anders angehen. Konzepte, die Menschen für bestimmte Zwecke optimieren, trainieren, briefen.

Hast du Frustrationsmomente, weil du denkst, jemand versteht es nicht?

Nein, nur Frustration über mich selbst, wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe die Sprache des anderen gerade nicht. Oder ich verstehe nicht, wie dehnbar ihr oder sein Raum ist, wie viel Beziehung oder auch Freiheit er oder sie gerade braucht. Als Beraterin bin ich dafür da, Klienten in dem Raum zu begleiten, den sie betreten haben, um sich selbst zu entwickeln. Und da gibt es Hürden, Schwellen. Wenn ich spüre, dass ein Klient schon eine neue Antwort in sich trägt, schon denkt oder empfindet, aber noch keine Worte dafür hat, die Begriffsbildung nicht abgeschlossen ist, mache ich manchmal ein Begriffsangebot oder eine Geste, einen Ton als eine Art Geburtshilfe für seine eigene Antwort. Im Abgleich mit etwas Gehörtem oder Empfundenem spüren die Menschen ihren eigenen Begriffen nach.

Wirkt sich der Impuls eines Menschen, etwas zu ändern, auf sein soziales Umfeld aus?

Wenn es die bewusste Entscheidung gibt, einen alten Raum zu verlassen, um eine neue Aufmerksamkeit zu erregen, liegt darin auch eine Markierung für das Umfeld. Wenn ich ein Intervall, also einen bestimmten Klangraum innerhalb eines Akkordes, verändere, verändert sich das gesamte Gefüge. Die Beziehungen aller Töne untereinander definieren sich neu. Ob wir zum Beispiel so sitzen, wie wir jetzt sitzen, oder ob ich mich so setze (dreht sich nach links, weg von mir), macht einen Unterschied für das Gespräch, obwohl Raum und Abstand scheinbar gleich bleiben. Innerhalb des Feldes des Miteinanders ändert sich das Ganze, wenn eine einzelne Änderung eintritt. Ein Mensch kann das Bewusstsein, das Denken, das Fühlen eines anderen Menschen nicht ändern. Indem er auf sich selbst schaut, bleibt er bei sich. Indem du dich deinem Raum zuwendest, entkoppelst du etwas vom anderen und lässt ihn auf eine gewisse Weise auch frei.

Innerhalb meiner Arbeit spielt neben der Autonomie die Verbindung, die Beziehung eine Rolle. Ich arbeite mit Einzelnen, Paaren, mit Gruppen, mit Menschen, die aufeinander und auf Dinge Bezug nehmen. Da ist immer auch die Frage, wie Verbindung gestaltet war, ist oder wird? Ich habe neulich eine Übung gemacht: rückwärts gehen, also eigentlich Rückschau. Zukunft ist dann etwas, in das ich rückwärts hineingehe wobei ich gleichzeitig mit offenen Augen die Vergangenheit sehe. Ich komme von dort und ich gehe woanders hin. Einerseits das aufmerksame Tasten in die Zukunft mit dem Rücken und den Füßen, dabei vorsichtig im Jetzt stehen, eine Aufmerksamkeit haben für das Gehen selbst, aber auch zu spüren, ich gehe doch immer weiter weg. Irgendwann kommt der Moment, in dem das Seil, das mich verbindet, schmaler wird, mehr Spinnwebe, sich irgendwann löst, sodass ich mich vielleicht sogar bewusst umdrehen und der Zukunft zuwenden kann. Wie durchlässig ist eigentlich der Moment, in dem sich Verbundensein und Freisein begegnen? Was ist das für ein Raum? Was geschieht dort? Es braucht Stille, man könnte auch sagen eine Atemumkehr dafür. Da entsteht eine wirkliche Pause und ein Raum, in den etwas Neues einströmen kann.

Ist der Beratungsprozess selbst so etwas wie ein Pausenraum?

Die Idee ist tatsächlich, eine Art Pausenraum zum Alltagsleben zu schaffen. Und zwar nicht ‹in die Sauna gehen› oder ‹Ich gehe spazieren› oder ‹Ich trinke einen Wein mit Freunden›, sondern bewusst einen anderen Raum zu öffnen, in dem das Miteinander mit sich selbst, der Umwelt, dem Arbeitgeber, mit Kolleginnen, der Gesellschaft, mit der Partnerin, mit philosophischen Fragen, mit Gesundheit bewegt werden. Es ist ein Pausenraum, in dem gemeinsam gearbeitet wird, ein Freiraum, in dem die Möglichkeit besteht, sich selbst im Bezug auf Resonanzverhältnisse zu erforschen.

Nehmen deine Klienten und Klientinnen das als einen Gewinn der Beratung wahr?

Ob das ein Gewinn ist, weiß ich gar nicht. Ich würde das nicht bewerten, aber es ist ein Aspekt des Beratungsprozesses, über den ich mir sehr bewusst bin, mit dem ich bewusst umgehe. Es gibt Menschen, bei denen kommt neben der thematisch-inhaltlichen Arbeit sehr viel davon an; aber auch jene, die spiegeln diesbezüglich gar nichts. Es ist auf diese Weise durchaus möglich, ‹musikalischer› zu werden. Ob das für den einzelnen Menschen bezogen auf seinen Lernweg gut ist, kann ich nicht beurteilen. Das ist ja frei – ein jeder bildet sein ganz eigenes Resonanzgefäß. Ich schule mich immer wieder darin, diese Freiheit nicht anzutasten. Mein pubertierender Sohn ist mir dabei eine große Hilfe. Das ist übrigens musikalisches Üben aus meiner Sicht. Das Beobachten des Atems, der Umkehr, der Pause wird essenziell. Einmal das Interpretieren, das Bewerten wegzulassen. Aus der Beobachtung heraus in eine Stille zu kommen und aus dieser Stille zu schöpfen. In der Beratung zeigt sich häufig, dass Menschen gar nicht bemerken, wenn sie etwas interpretieren. Sie meinen, sie beschreiben etwas, interpretieren aber die ganze Zeit. Ich lausche ja nicht nur mit meinem Kopf, nicht mit den Gedanken, nicht mit meinem Wissen, sondern ich lausche mit einer bestimmten Seelenverfassung, auch mit einer bestimmten Ichverfassung. Das hat auch etwas mit ‹rückwärts in die Zukunft› Gehen zu tun. Da muss ich etwas anderes tun, als wenn ich hingucke und auf etwas zugehe. Eigentlich bin ich als Beraterin in einem stetigen Wechselspiel: in einer klaren Struktur, sehenden Auges zu führen und bezogen auf die Themen zu handfesten Ergebnissen zu kommen. Und dabei dem Klienten zu ermöglichen, die feinen Beziehungen der Dinge unter- und zueinander wahrzunehmen, im Jetzt zurückzuschauen, um zukünftig zu werden.

Diese Art von Lauschendem ist also eigentlich eine musikalische Geste, die sich im Sozialen findet?

Ich denke schon. Musikalisches Üben – und damit meine ich nicht das Exerzieren von Tonleitern, Etüden, Capricen und Probespielstellen – stellt uns als ganzen Menschen in die kosmisch-harmonischen Verhältnisse hinein. Wenn du einen Ton summst und ihn ganz in dir aufnimmst, kannst du dich selbst nicht nur hören, sondern physisch spüren, du beginnst (mit)-zuschwingen, bis in das Skelett hinein. Das ist das Wunderbare an Klang: Er ist immateriell und doch durch das Material erlebbar. Was an einem Ton ist verschwunden, wenn du aufhörst, zu summen? Ist er verschwunden? Bei zwei Tönen beginnen die Beziehungen, die Verhältnisse, aus zweien werden viele, denn die Ober- und Untertöne entstehen als Resonanzen. Wenn wir beginnen, so zu lauschen, sind wir in gewisser Weise schon musikalisch.

Kannst du das mit deiner musikalischen Biografie in Zusammenhang bringen?

Im Alter von vier Jahren begann ich, Geige zu spielen. Das wurde bald sehr intensiv und füllte einen großen Teil meiner Lebenszeit aus. Das tägliche Üben, Einzelunterrichte, Kammermusik, Proben, Konzerte – ich habe quasi mein ganzes Leben damit verbracht, im Feld der Klänge, Beziehungen, Strukturen spazieren zu gehen. Dieser Reichtum, die Auseinandersetzung mit einer jeden musikalischen Epoche, dem jeweiligen Werk, seinem Entstehungsraum, das tägliche, unerbittliche Üben in Einsamkeit mit mir selbst, dem Instrument und dem Werk, das gemeinsame Musizieren in verschiedensten Zusammenhängen, all das hat mich geprägt und geschult – im Lauschen, im Spüren, im intuitiven und intellektuellen Erfassen komplexer Strukturen. Wenn dann die Musik wirklich als Wesen erscheint, sind es Sternstunden. Es war auf gewisse Weise ein Schulungsweg. Vielleicht auch eine Vorbereitung für meine jetzige Arbeit, lauschen und verstehen zu können – neben der beraterisch-handwerklichen auch auf einer musikalisch-menschlichen Ebene.

Ich hatte einen Klienten, der redete und redete und redete. Ich habe ihn gefragt, was er hört, wenn er sich selbst beim Sprechen zuhört. Da wurde er still. Da begann das Lauschen. Die Pause ist eine Zäsur zum Gewohnten. In der Pause klingt der Ton noch fort, bis zu dem Moment, in dem sich dieser Klangfaden, Klangstrom löst, vollständig verklungen ist, die Atemumkehr stattfindet. Das ist absolut wahrnehmbar. Es ist der Moment, in dem etwas Neues wirklich einfließen kann. Dann ist der Mensch ein Gefäß, in das etwas einströmen kann. Die Pause ist wesentlich. Sie kann verbinden, weiterführen, sie kann etwas beenden oder etwas beginnen. Sie ist wie ein Moment der Schöpfung, um in die nächste Phase zu kommen. Mit dieser Art von Pause beschreibe ich einen inneren Aspekt meiner Arbeit. Diese Pausen gestalte ich für die Menschen im Beratungsprozess. Der Mensch macht sich darin zur Pause, auch wenn er noch nicht weiß, was das Neue ist, was da kommt. Kann man das Neue wollen? Ja und Nein. Wenn ich zu sehr Wagenlenker sein will, mit Vorstellungskraft und festen Zügeln, gelange ich nicht an diesen Ort. Aber mich mit den Pferden zu verbinden, sie spüren, mit dem ‹Wagenwesen› eine Einheit werden, kann mich dort hinbringen.

Sollten wir also in Zukunft musikalischer werden mit uns selbst und miteinander?

Ja, das wäre schön. Die musikalische Geste der Pause öffnet einen inneren Raum, ermöglicht eine Mitdehnung. Es ist kein Außenschein, sondern eine Innenqualität. Es wird nicht etwas beschienen, sondern etwas leuchtet von innen. Wenn man Lauschen als eine Form von Meditation denken kann, dann wäre das auch ein meditatives Tasten. Innerhalb eines Werkes hat jeder Ton, jede Pause seinen bzw. ihren Platz. Wenn es möglich ist, den darin liegenden Qualitäten im eigenen Leben nachzuspüren, kann es vielleicht gelingen, sich selbst, anderen Menschen und dem, was die Zeit fordert, näher zu kommen, autonom und gleichzeitig verbunden zu sein. Es geht um Erfahrungen durch das Üben, immer wieder üben, so wie man die Nebenübungen macht. Und das ist eine Entscheidung.

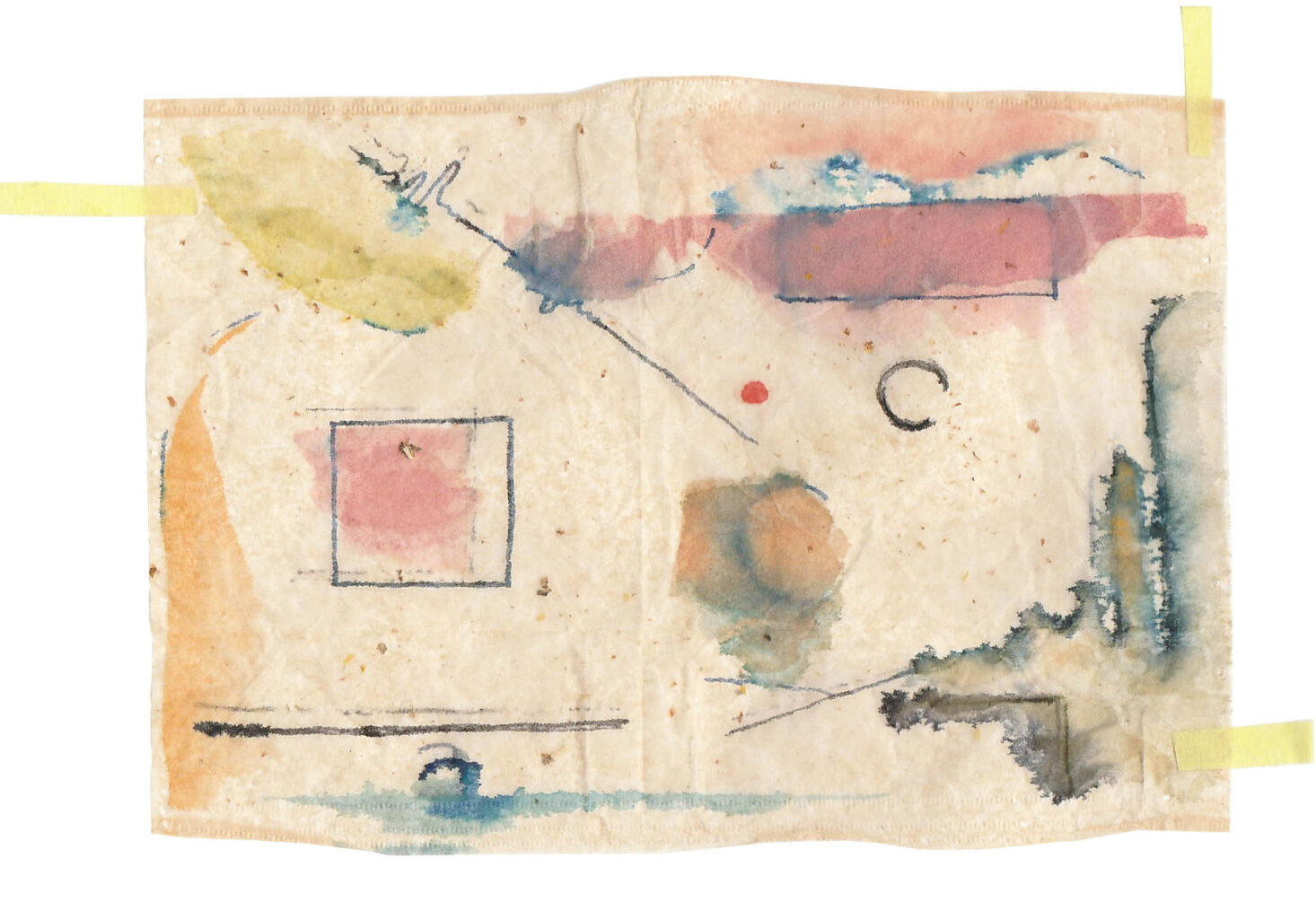

Illustration Katharina Müller; Stift, Kreide, Tusche, Aquarellfarbe auf Teebeuteln als ‹Gesprächsprotokolle›