Ein Quantenphysiker kommentierte seinen Vortrag mit den Worten: «Ich werde Ihnen Dinge erzählen, die Sie verstehen und die ich verstehe. Ich werde Ihnen Dinge erzählen, die Sie nicht verstehen, aber ich verstehe. Und es kommen schließlich Dinge zur Sprache, die Sie nicht verstehen und ich auch nicht verstehe.»

Nicht viel anders geht es mir, denn ich schaue auf die Evolution des Menschen aus der Außenperspektive und aus einer Innenperspektive. Ich beginne mit einer Skizze zu Charles Darwin, dem Begründer der Evolutionstheorie. Wenn ich von Darwin spreche, meine ich die ‹Synthetische Theorie›, die in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts formuliert wurde. Sie zielte darauf, alle Fachdisziplinen, von der Anatomie über die Neurologie bis zur Immunologie und insbesondere zur Genetik, einzubeziehen.

Charles Darwin

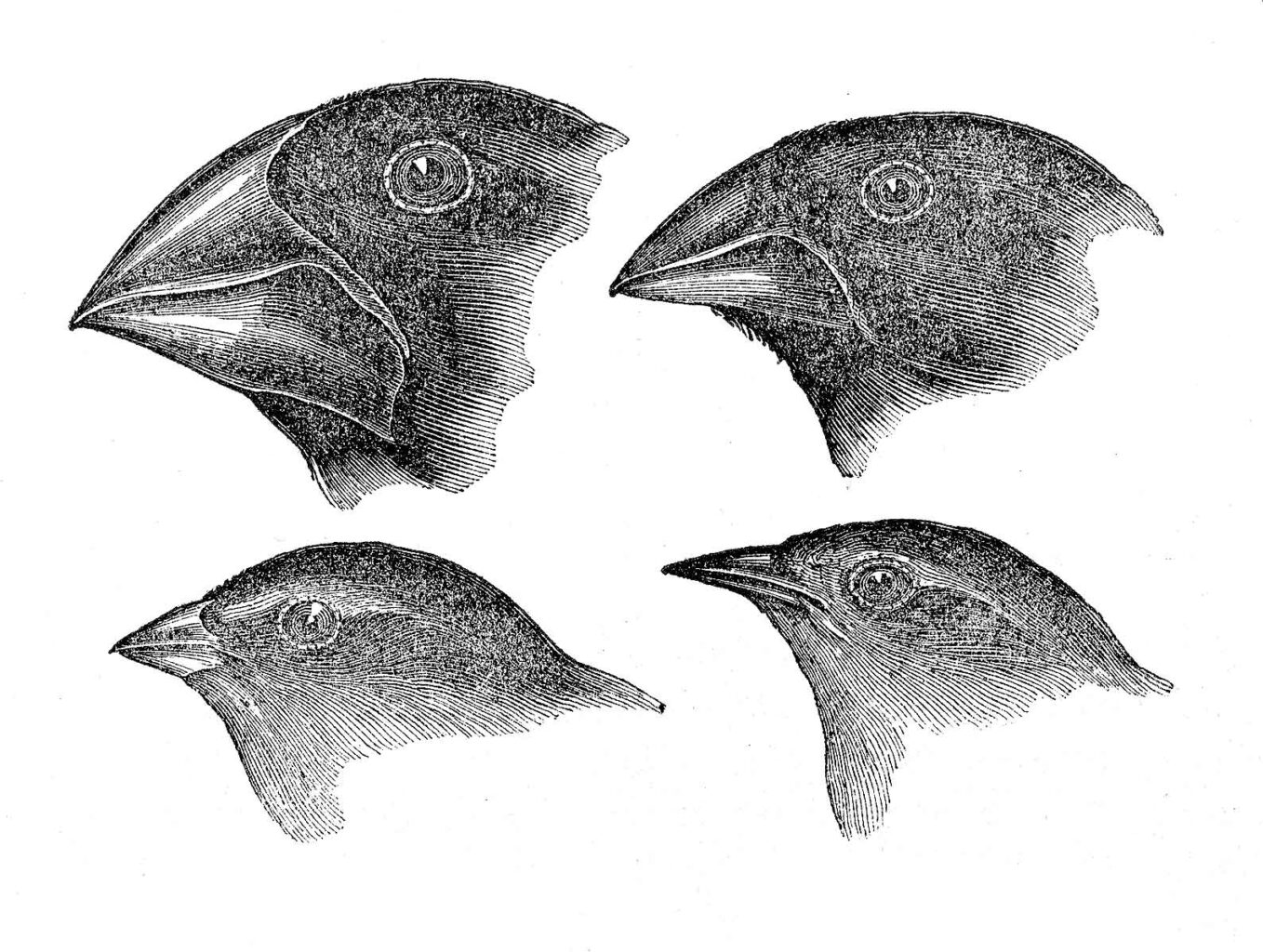

Darwin gab das Medizinstudium auf, weil er nicht Leichen sezieren konnte. Er war ein Naturliebhaber und genauer Beobachter und bekam die Gelegenheit, fünf Jahre auf der Beagle zu verbringen, einem Vermessungsboot der Königlichen Marine, das beauftragt war, die Küstenlinien aller britischen Kolonien zu vermessen. Als das Schiff an der chilenischen Steilküste vor Anker ging, beobachtete Darwin in den Schichten des Sediments unterschiedliche fossile Muscheln. Er verstand viel von Geologie und wusste, dass die unterste Schicht die älteste und die oberste die jüngste ist. So entdeckte er beim Aufstieg den Wandel der Muscheln und anderer Schalentiere. Auf den Galapagos-Inseln bemerkte er auf den verschiedenen Inseln geringe Unterschiede bei verwandten Vogel- und Pflanzenarten. Er kam zum Schluss, dass wenige Vögel vom südamerikanischen Festland auf den Inseln angekommen waren, sich verteilten und im Laufe der Zeit ihre Gestalt verändert haben mussten – wie ist das möglich? Eines der Bücher, das er in den freien Stunden an Bord las, war eine Publikation des englischen Ökonomen Malthus. Dieser spekulierte darin über das Bevölkerungswachstum, mit dem die Nahrungsmittelproduktion nicht Schritt halten würde. Nach Malthus schien ein Kampf ums Überleben unausweichlich. Es käme zu einer Auswahl der am besten Angepassten, der cleversten Menschen. Diese Spekulation lieferte das zweite Standbein der darwinistischen Evolutionstheorie: Neben der zufälligen Variation, dem einen Prinzip des Lebens, das Formenvielfalt hervorbringt, würden stets die bestangepassten Formen heraussortiert werden: Variation und Selektion.

Diese Entdeckung und Formulierung der Theorie ist an Darwin nicht spurlos vorbeigegangen. Er schildert in seiner Biografie, wie er zuvor im südamerikanischen Urwald unterwegs war und von Staunen, Bewunderung, Verehrung ergriffen war ob dieser Schönheit, Weisheit und Komplexität des Lebens. «Nachdem ich meine Theorie formuliert hatte, kam ich mir vor wie ein Farbenblinder. Die Schönheit, das Staunen, die Ehrfurcht waren weg!», schreibt er. Und weiter: «Auch eine noch so große Zahl von Menschen, die Farben sehen, könnten mich heute nicht überzeugen, dass es Farben gibt.» Er hat mit seiner Theorie diese Ehrfurcht vor der Schöpfung, vor der Schönheit dieser ökologischen Weisheit verloren. Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu werden, dass Gedanken innere Stimmungen formen. Als Darwin 1859 ‹Über die Entstehung der Arten› publizierte, war er nicht der Einzige, der auch darüber nachdachte, wie wir Menschen auf die Erde gekommen sind. Bereits Herder, so schreibt Goethe, habe sich überlegt, ob der Mensch vom Affen abstammen könnte.

Zwölf Jahre später hat Darwin sein Buch über die Abstammung des Menschen herausgegeben und gewusst, dass seine Theorie uns Menschen vom Thron der Schöpfung stößt. Wir Menschen sind ein Zufallsprodukt, das nicht anders als die Spitzmaus im Laufe der Evolution per Zufall entstanden ist. Das Buch ‹Die Abstammung des Menschen› hat tatsächlich unglaubliche Kontroversen ausgelöst. Es war damals ein Sakrileg, Gott als Schöpfer der Menschen vom Thron zu stoßen. Die Evolution des Menschen führt dazu, ihn gleich wie jede Pflanze und jedes Tier als Produkt der zufälligen Veränderung und anschließender Selektion zu betrachten. Darwins Theorie wurde eindrucksvoll durch genetische Analysen im 20. Jahrhundert über die Verwandtschaft der Primaten, also der Menschenaffen, und des Menschen bestätigt. Es zeigte sich, dass zum Beispiel die genetische Ähnlichkeit von Schimpanse und Mensch zwischen 96 und 98,8 Prozent liegt. Es wäre absurd, zu sagen, der Mensch stehe nicht in dieser Linie der Affen. Die Frage ist jedoch, ob die Geschichte der Menschwerdung nicht auch anders erzählt werden kann.

Was uns vom Tier unterscheidet

Louis Bolk hat als Embryologe untersucht, worin sich Tier und Mensch unterscheiden. Dabei hat er pädomorphe und hypermorphe Merkmale entdeckt. Als pädomorph bezeichnet man Merkmale, die jedes Säugetier zeigt, die aber bei dessen Geburt oder Geschlechtsreife verschwinden, während sie beim Menschen erhalten bleiben. Als hypermorph bezeichnet man Merkmale, bei denen der Mensch über alles hinausgeht, was Tiere zeigen. Ein solches Merkmal ist beispielsweise das Hinterhauptloch im Schädel, wo die Nervenstränge von der Wirbelsäule zum Hirn durchgeleitet werden. Bei allen Säugetieren ist es am Anfang der Entwicklung immer unten mittig wie beim Menschen. Anders als beim Menschen rückt es bei Tieren im Laufe der Entwicklung dorsal, nach hinten. Der Tierschädel hängt am Rumpf des Tieres, der menschliche Schädel ruht auf dem Körper des Menschen. Ein weiteres Merkmal ist die Stauung des Gesichtsschädels. Ein Merkmal, das auch bei allen Tieren auftaucht. Walt Disney hat das entdeckt: Die Tierfiguren Micky Maus oder Bambi haben einen runden Kopf. Das wirkt kindlich und freundlich. Alle Tiere haben die rundliche Form bis zur Geschlechtsreife, in der Pubertät wächst die Schnauze aus. Wir Menschen behalten die Stauung bis ans Lebensende. Ein weiteres Merkmal betrifft die Hand. Alle Tiere beginnen mit fünfgliedrigen Endgliedmaßen. Das Pferd behält im Laufe der Entwicklung nur noch einen Finger, das heißt eine Zehe; bei Rind, Schaf und Ziege sind es zwei. Es gibt natürlich auch Tiere, die bei fünfgliedrigen Endgliedmaßen bleiben, die jedoch hochspezialisiert sind wie beim Maulwurf. Beim Menschen bleiben die Endgliedmaßen unspezialisiert! Bolk hat wie erwähnt auch hypermorphe Merkmale beschrieben. Die Menschen verfügen über verhältnismäßig kurze Arme und lange Beine. Kein Affe hat diesen ausgeprägten Unterschied zwischen den vorderen und hinteren Gliedmaßen. Das Zweite ist der Abstieg des Kehlkopfes. Er führt dazu, dass das Spektrum an Lautäußerungen beim Menschen im Vergleich zu Primaten enorm groß ist. Und schließlich ist bei keinem Tier der Hinterhauptschädel so groß wie beim Menschen. Diese Merkmale sind die biologischen Voraussetzungen für die Menschwerdung. Hinterhauptloch und lange Beine sind die Voraussetzung für den aufrechten Gang. Der Abstieg des Kehlkopfes und die Stauung des Gesichtsschädels sind Bedingungen, die wir biologisch geschenkt bekommen fürs Sprechen. Würden wir auch eine Schnauze entwickeln wie alle Affen, müssten wir in der Pubertät ein zweites Mal sprechen lernen. Schließlich ist auch beim dritten Merkmalspaar klar, worum es geht: Ein großes Denkorgan, das Kreativität und Fantasie ermöglicht, ist auf eine Hand angewiesen – sei es in der Kunst, im Handwerk, in der Technik –, die vieles kann. Der Mensch ist ein Alleskönner. Das hängt mit dem Denken zusammen.

Konrad Lorenz hat einmal geschrieben, der Mensch könne zwar nichts so gut wie andere Tiere, aber er sei das einzige Säugetier, das an einem Tag 30 Kilometer laufen, 400 Meter schwimmen, 6 Meter tauchen und dann abends für die Bewunderung des Sonnenuntergangs 10 Meter hoch auf einen Baum klettern könne. Das schafft kein Tier.

Der Mensch kann alles ein bisschen, aber bei Weitem nicht in der Perfektion, wie zum Beispiel der Bär auf den Baum klettert oder der Gepard über die Steppe fliegt. Doch bleibt es unbenommen, die leiblichen Voraussetzungen für das aufrechte Gehen, die Sprache und das Denken sind dem Menschen geschenkt. Die Fähigkeiten für die Aufrechte, das Sprechen und das Denken kann er nur in einer Menschengemeinschaft erwerben, wo aufrecht gegangen, gesprochen und hoffentlich auch gedacht wird.

Friedrich der II. wollte herausfinden, was die Ursprache des Menschen ist. Er vermutete: Hebräisch. Deshalb ließ er Kinder von stummen Ammen aufziehen. Diese Kinder lallten jedoch nur, wenn sie überhaupt überlebten. Das gilt auch für das Denken. Es entfaltet sich nur, wenn andere um das Kind herum denken. Das gilt auch für die erste elementare Fähigkeit, die wir nach der Geburt lernen, das aufrechte Stehen. Erst später folgt das Sprechen und schließlich das Denken. Genau in dieser Reihenfolge hat sich auch die Menschwerdung in der langen Geschichte der Evolution vollzogen: Vor ungefähr sieben Millionen Jahren fingen affenähnliche Wesen an, auf zwei Beinen zu gehen. Vor ca. 300 000 Jahren, so vermuten die Anthropologen, ist die Sprache entstanden. Den modernen Menschen, der denkt, gibt es wohl erst seit ca. 40 000 Jahren. Das Denken erschöpft sich jetzt nicht in der existenziellen, täglichen Lebensbewältigung. Bestattungsriten zeigen, dass Menschen angefangen haben, über den Tod, der über das Leben hinausgeht, nachzudenken. Sie haben wenig später sakrale Statuetten geschaffen wie die Venus vom Hohlefels oder Kunstgegenstände wie die erste Flöte aus den Flügelknochen eines Geiers.

Wo fängt die Freiheit an?

Für René Descartes war es evident: Alle Pflanzen, Tiere und auch der menschliche Körper sind Automaten, Maschinen. Nur im Denken – cogito ergo sum – wird der Körper Geist, wird er Mensch. Ausgehend von diesem Dualismus – Automat vs. Geist – überlegt der Philosoph Hans Jonas, wie aus einem determinierten, automatenhaften Wesen sich allmählich der Geist entwickelt. Dafür stellt er eine provokative Hypothese auf, weil in keinem Entwicklungsstadium ‹Geist› plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Mit seiner Hypothese stellt er die gängige Evolutionstheorie auf den Kopf: «Denken wir doch einmal die Evolution nicht vom Tier zum Menschen, sondern vom Menschen zum Tier zurück!» Was den Menschen auszeichnet, ist Innerlichkeit, die in allem Leben entdeckt werden kann. Sie und also ‹Geist›, der als höchste Ausprägung im Menschen die Freiheit ist, muss in Vorformen auch in Pflanzen und Tieren gefunden werden.

Das erste Freiheitsmoment, das er in der lebendigen Natur entdeckt, ist Stoffwechsel. Materie läuft durch den Organismus, ohne ihn zu verändern, sondern im Gegenteil, um Gestalt, biologische Funktionen und Prozesse zu erhalten. Diese Eigenschaft ist allen Mikroben und Pflanzen eigen. Das zweite Moment findet er in Wesen, den Tieren, die darüber hinaus in der Lage sind, wahrzunehmen, sich zu bewegen und ein Empfindungsleben auszubilden. Wer Tiere beobachtet hat, weiß, dass man sich ihnen bis auf eine bestimmte Distanz nähern kann, ohne dass sie sich rühren. Kommt man ihnen zu nahe, fliehen sie. Bei Vögeln wie Amseln und Krähen kann man erleben, dass sie ruhig bleiben, solange man geht, aber auffliegen, sobald man stehen bleibt. Sie nehmen etwas wahr, beurteilen die Qualität der Wahrnehmung, und wenn sie fühlen, dass Gefahr droht, fliegen sie weg. Natürlich ist die Amsel nicht frei und die Pflanze noch viel weniger, aber mit Jonas kann man qualitativ solche der Freiheit verwandten Elemente, wenn man vom Menschen her schaut, in der außermenschlichen Natur finden.

Die Folgerungen von Jonas stellen eine Herausforderung, ein No-Go dar: Wenn Freiheit in Vorformen auch in der außermenschlichen Natur existiert, dann gibt es in der Evolution zum Menschen hin eine Art Zweck, Teleologie oder Ziel! Das ist bei den materialistischen, akademischen Naturwissenschaften genauso verpönt wie bei den Goetheanisten. Die Frage ist ja dann: Wie kann aus einem determinierten Wesen hinaus Freiheit werden? Das ist nur möglich, wenn das keimhaft schon von Anfang an vorhanden ist als Potenzial. Außerdem sagt er: Teleologie ist natürlich Handeln, Aktion des Menschen selbst. Wir tun selten etwas ohne Absicht. Interessant ist nun, dass sogar alle Maschinen und Mechanismen und Apparate zwar allen Naturgesetzen entsprechen, sonst funktionieren sie nicht, aber zugleich für einen bestimmten Zweck gebaut sind. Georg Michael Pfaff wollte eine Nähmaschine, Karl Benz ein Kraftfahrzeug. Das Problem, meine ich, besteht nicht darin, dass man teleologisch denkt, sondern dass man meint, es gäbe wie bei den ersten Ursachen kausal nur eine Möglichkeit. Doch ‹Telos› eröffnet eine Vielfalt von Möglichkeiten! Mit jeder Entwicklung, die ich mache, ändert sich ein wenig das Ziel, das ich anstrebe, und mit jeder neuen Situation draußen gibt es ebenfalls eine entsprechende Anpassung. Telos ist eine Art Richtungsvorgabe, auf die wir zugehen. Für Hans Jonas war es klar: Selbst wir Menschen sind nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, sondern diese Fähigkeit der Freiheit, diese Fähigkeit des Mitgefühls oder der Empathie und auch diese Fähigkeit des freien Wollens können und müssen noch weiterentwickelt werden. Das zeigt sich auch in den neuen Vorstellungen in der Genetik, der Epigenetik. Da wird zuerst vom Lebewesen etwas getan, was dann verinnerlicht wird und in späteren Generationen als vererbtes Merkmal zur Erscheinung kommt. Das heißt, Lebewesen sind nicht nur Opfer ihrer genetischen Ausstattung, sondern sie spielen mit diesem Material. Im Epilog seines Buches schreibt Jonas: «Die Philosophie des Geistes schließt die Ethik ein. Und durch die Kontinuität des Geistes mit dem Organismus und des Organismus mit der Natur wird die Ethik ein Teil der Natur.» Ich komme am Schluss noch mal darauf zurück. Jonas spricht weiter über die Ideen und über die Moral: «Es folgt nicht aus dem, was ich gesagt habe, dass die Idee eine Erfindung sein muss und nicht eine Entdeckung sein kann.» Er hat da einen Gedanken ergriffen, der in der anthroposophischen Anschauung sehr wertvoll ist: Die Begriffe und Ideen sind nicht Erfindungen, sondern sie existieren und wir ‹entdecken› sie. Denken heißt nicht, neue Begriffe zu erfinden, sondern sie durch Schulung zu entdecken.

Damit Leben sich verkörpern kann

In seinen jungen Jahren hat Rudolf Steiner sich intensiv mit Goethe beschäftigt. Er hat die erste Ausgabe der ‹Naturwissenschaftlichen Schriften› editiert und viel über die Erkenntnismethode von Goethe nachgedacht. In den ‹Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung› outet er sich als Darwinist, als kritischer Darwinist. Darwin habe selbstverständlich recht, wenn er sage, dass eine Tierform mit den Eigenschaften A, B, C durch veränderte Umweltbedingungen zu den Eigenschaften A‘, B‘, C‘ komme. Doch, so fährt er fort, könne der Darwinismus nichts darüber aussagen, wie die Eigenschaften A, B, C überhaupt entstanden seien. Und ich glaube, da ich dieses Gebiet relativ gut überschaue, sagen zu können dass man es bis heute nicht weiß. Damit Pflanzen oder Tiere mit bestimmten Eigenschaften entstehen, braucht es ein Agens, nach Goethe eine wirkende Idee – ‹Typusidee›, Urpflanze, Urtier –, die aktiv konstituierend Lebewesen hervorbringt. Aber sie können nicht erscheinen – das betont Goethe –, wenn es nicht äußere Bedingungen gibt, die diese agierende Idee modifizieren. Wir lernen: Wenn wir Lebewesen verstehen wollen, brauchen wir den ideellen Teil mit dieser hervorbringenden Kraft und wir brauchen die Außenwelt, damit sie sich hier auf der Erde verkörpern können. Goethe spekuliert vorsichtig über den Ursprung des Lebens und die Stellung des Menschen. Es gäbe einen Lebenspunkt, ob Pflanze oder Tier, sei nicht bestimmt. Am Licht würde aus diesem Lebensquell die Pflanze, die im Baum sich verhärtet, und in der Dunkelheit entstehe aus diesem Lebenspunkt das Tier, das sich spezialisiere und vereinseitige. Am Ende entstehe endlich der Mensch mit seinem vollen Freiheitspotenzial, der bewusstseinsmäßig zum Lebenspunkt zurückkehre.

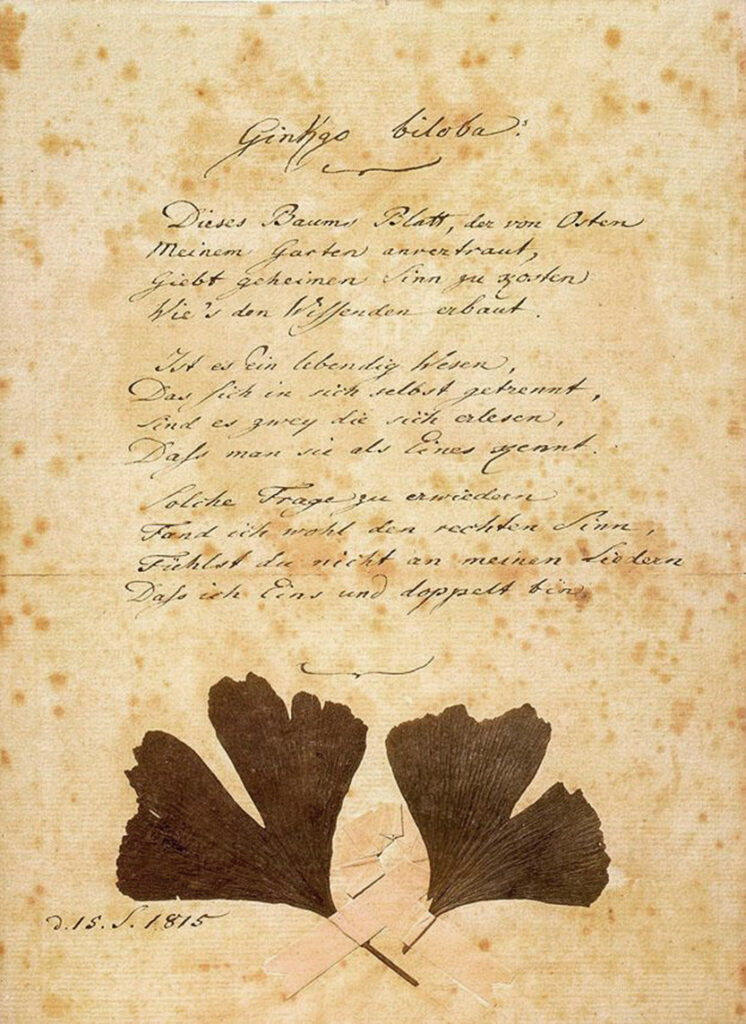

Dieses Baums Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten, / Wie’s den Wissenden erbaut, / Ist es Ein lebendig Wesen, / Das sich in sich selbst getrennt? / Sind es zwey, die sich erlesen, / Daß man sie als Eines kennt? / Solche Frage zu erwiedern, / Fand ich wohl den rechten Sinn, / Fühlst du nicht an meinen Liedern, / Daß ich Eins und doppelt bin?

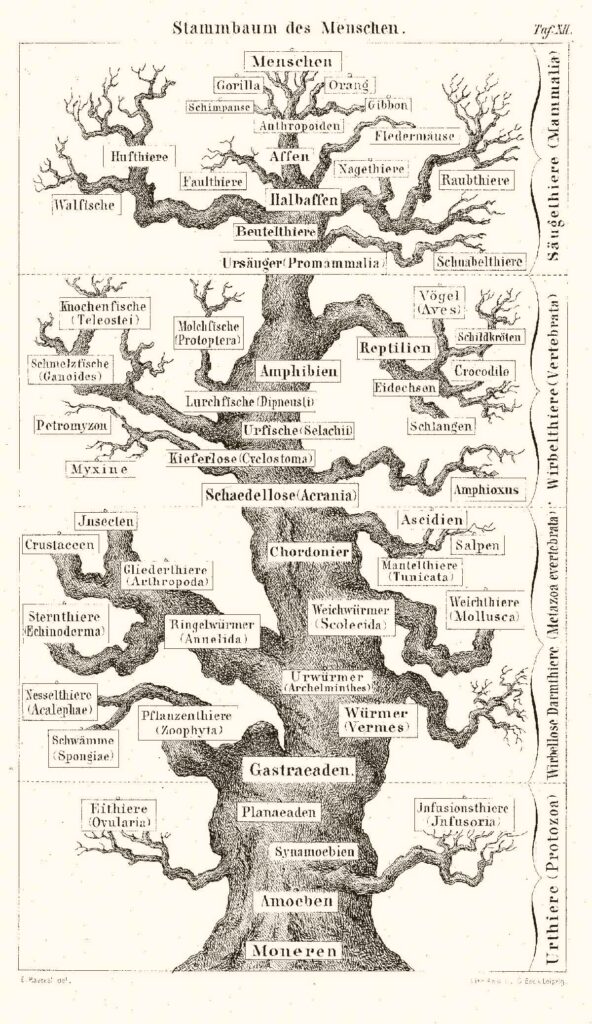

Die Ideen Goethes und Darwins waren für Rudolf Steiner gesicherte Tatsachen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. In den frühen Zeiten des Evolutionsgedankens hat man die Entstehung der Lebewesen bis zum Menschen in einem Stammbaum zusammengefasst. Der vehementeste Vertreter von Darwins Ideen in Deutschland war Ernst Haeckel, von Steiner geschätzt, aber auch in seinen Grenzen erkannt. Der Haeckel’sche Stammbaum war selbstredend eine Eiche. Entlang des Stammes sieht man an den bodennahen Ästen die wirbellosen Tiere. Es folgen auf dem nächsten Hauptast, der sich verzweigt, die Fische, anschließend die Amphibien, die Reptilien und die Vögel und schließlich gegen die Krone des knorrigen Baumes die Säugetiere. Ganz oben in der Krone auf den äußersten Zweigen erscheinen die Primaten, Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse und Bonobo, und auf einem Seitenzweig der Mensch. So war die Vorstellung des Stammbaums, der da unten mächtig anfing, natürlich mit Einzellern und Bakterien.

Älter als alle anderen Lebewesen

Im 30. Kapitel seiner Biografie ‹Mein Lebensgang› schreibt Rudolf Steiner: «Die wirkliche Entwicklung des Organischen von Urzeiten bis zur Gegenwart stand vor meiner Imagination erst nach der Ausarbeitung der ‹Welt- und Lebensanschauungen›.» Heute heißt dieses Buch ‹Rätsel der Philosophie›. «Während dieser hatte ich noch die naturwissenschaftliche Anschauung vor dem Seelenauge, die aus der Darwin’schen Denkart hervorgegangen war. Aber diese galt mir nur als eine in der Natur vorhandene sinnenfällige Tatsachenreihe. Innerhalb dieser Tatsachenreihe waren für mich geistige Impulse tätig [Typusidee zum Beispiel], wie sie Goethe in seiner Metamorphosenidee vorschwebten. […] Ich sah in dem Darwinismus eine Denkart, die auf dem Wege zu der goethe’schen ist, aber hinter dieser zurückbleibt. […] zur imaginativen Anschauung arbeitete ich mich erst später durch. Erst diese Anschauung brachte mir die Erkenntnis, dass in Urzeiten in geistiger Realität ganz anderes Wesenhaftes vorhanden war als die einfachsten Organismen. Dass der Mensch als Geist-Wesen älter ist als alle anderen Lebewesen, und dass er, um seine gegenwärtige physische Gestaltung anzunehmen, sich aus einem Weltenwesen herausgliedern musste, das ihn und die anderen Organismen enthielt. Diese sind somit Abfälle der menschlichen Entwickelung; nicht etwas, aus dem er hervorgegangen ist, sondern etwas, das er zurückgelassen, von sich abgesondert hat, um seine physische Gestaltung als Bild seines Geistigen anzunehmen. Der Mensch als makrokosmisches Wesen, das alle übrige irdische Welt in sich trug und das zum Mikrokosmos durch Absonderung des übrigen gekommen ist, das war für mich eine Erkenntnis, die ich erst in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts erlangte.»

Man merkt diesen dramatischen Wandel. Die geistige Welt ist nicht fern, sondern sie ist hier. Nur haben wir noch nicht die Organe, um sie zu bemerken. Sie ist fortwährend wirksam. Dieser makrokosmische Mensch bewegt sich Richtung Erde und auf diesem Weg dahin, wo er sich als mikrokosmischer, irdischer Mensch verkörpern wird – so verstehe ich Rudolf Steiner. Aus den Abfällen werden geistige Gestaltungsmöglichkeiten zu den Lebenspunkten, über die Goethe bereits nachgedacht hat, so ist meine Vermutung bei Steiners Beschreibung. Wenn sich das Leben an diesen Quellorten entfaltet, dann geschieht das, was Darwin beschrieben hat: dass sich aus diesen Punkten verschiedene Formen von Würmern oder Insekten oder anderen primitiven Tieren entwickeln und in der weiteren Entwicklung auch höhere Tiere, Wirbel- und Säugetiere. Alle diese Tierformen werden vom geistigen Menschen zurückgelassen, um sich hier auf der Erde verkörpern zu können. Nachdem er sich geistig so weit ‹gereinigt› hat, muss er sich jedoch einen geeigneten Vorfahren, Affenvorfahren, suchen, in den hinein er sich verkörpern kann.

Das ist der umgekehrte Vorgang wie derjenige, den man darwinistisch denkt. Es ist nicht eine Entwicklung vom Wurm zum Menschen, sondern der Inkarnationswille des Menschen ermöglicht anderen Wesen, an der Evolution teilzunehmen. Der geistig Erste wird der physisch Letzte sein. Der Stammbaum muss umgekehrt gezeichnet werden: vom Himmel zur Erde – so interpretiere ich diese Textstelle.

Drei Wege

Eine solch umgewendete Art, die Evolution zu verstehen, lässt die heutigen Fragen von Klimawandel, Artenvielfalt und Hunger in einem neuen Licht erscheinen. Sie könnte einen Schlüssel bieten, die Spalte zwischen Wissen und Handeln zu schließen. Auf dem Hintergrund der Anthroposophie Rudolf Steiners möchte ich drei relevante Aspekte skizzieren. Als erstes Ergebnis oder erste Frucht der sogenannten Rosenkreuz-Meditation beschreibt Rudolf Steiner, dass man als Übender die Spaltung der Persönlichkeit in sein alltägliches Ich und sein höheres Ich bemerkt. Ich bin nicht nur der, den meine Persönlichkeit kennt, sondern da ist ein anderer, höherer, auch mein Ich zu ahnen. Kann aus diesem Ahnen ein Wissen werden? Wenn dies gelingt, so können wir beginnen, bewusstseinsmäßig zu erkennen, dass unser biografischer Weg wie die von Steiner geschilderte Evolution des Menschen vom kosmischen zu einem irdischen Ich führt. Und dass wir als Individualität auf der Erde auch die Fähigkeit entwickeln können, uns bewusstseinsmäßig ‹vorwärts› zurück zu den Ursprüngen zu bewegen.

Wenn es tatsächlich so ist, dass wir Co-Kreatoren unserer Lebenswelt sind, mitbeteiligt sind an der Schöpfung, die uns jetzt umgibt und trägt, dann sind wir weder Herrscher dieser Welt noch Verwalter oder Partner, sondern Teilhabende, Teillebende. Wenn wir diesen Punkt verstehen und fühlen, dann werden wir anders mit der Erde umgehen lernen, als wenn wir die Erde als Ressourcen-Pool verstehen. Wir werden bemerken, dass in dem Maße, wie das, was wir geschaffen haben, um uns selbst zu schaffen, in dem Maße, wie es heute durch uns bedrängt oder bedroht ist, wir selber bedrängt oder bedroht werden. Und umgekehrt gilt auch, dass alles, was wir an Gutem schaffen, auch in der Welt da draußen etwas Gutes bewirken wird. Ich möchte noch einmal Hans Jonas das Wort geben: «Die Philosophie des Geistes schließt die Ethik ein, und durch die Kontinuität des Geistes mit dem Organismus und des Organismus mit der Natur wird die Ethik ein Teil der Philosophie der Natur.» Es könnte bedeuten, dass, wenn wir ethisch oder gut handeln wollen, wir nicht nur unsere Mitmenschen im Auge haben. Wir merken, dass diese Art von Ethik unserer Natur zugutekommen muss.

Umgekehrt gilt auch: Wenn Ethik auch Teil der Natur draußen ist, lohnt es sich, sich dieser außermenschlichen Natur zuzuwenden, um dort nicht nur Naturgesetze und Schönheit, sondern auch Anleitungen für gutes Handeln zu finden. Ein Bild der Evolution, die im Geistigen beginnt und wo der Mensch als Erster steht, hat andere Implikationen als das klassische Bild, wo der Mensch als Letzter erscheint und sich die Erde aneignen kann.

Wenn wir vom höheren Menschen ausgehen, sind wir Teilhabende der Natur und in ihr ist neben der sichtbaren Naturgesetzlichkeit alles Künstlertum, alle Sittlichkeit und Ethik verborgen. Ich bin überzeugt, dass wir vernünftig mit den Herausforderungen wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Armut umgehen können, wenn wir die Schöpfung so aus dem Inkarnationswillen des kosmischen Menschen denken. So ist die ganze Natur Ausdruck unseres Menschseins.

Der Artikel ist eine gekürzte Fassung des Videovortrags in der Reihe ‹Anthroposophie – eine Erweiterung der Wissenschaft?›, gehalten am 14. Februar 2022. Verfügbar unter goetheanum.tv.

Titelbild Aedrian von unsplash

Wie können wir vom „höheren Menschen“ ausgehen… Es stimmt, der Mensch ist Teilhabender der Natur. Aufgrund seiner biologischen Natur bleibt die Menschheit durch und durch abhängig vom Netz des Lebens ihres Planeten, für den ihr Dasein, wie auch ihr Verschwinden unbedeutend ist. Der Mensch zeichnet sich weder durch Überlegenheit, noch durch Leistung oder Intelligenz aus, doch es bleibt ihm immerhin eine unumstössliche Gewissheit, die seiner eigenen Identität. Allerdings stellt der Mensch, auch wenn es ihn kränkt, lediglich eine Ansammlung von Arten dar, die in geradezu perfekter Zusammenarbeit zusammenleben. Der Mensch ist nur dank zehntausender fremder Körper auf und in seinem Körper lebensfähig. Der Mensch ist nicht der Nabel der Welt. Verloren in den Tiefen des Kosmos, teilt er sein Leben auf einem unbedeutenden Planeten mit Millionen einzigartigen und faszinierenden Arten, von denen sein Wohlergehen und sein Überleben abhängen. Als Staubkorn in dieser Unermesslichkeit erscheint der Mensch als nicht so aussergewöhnlich. Und doch: der Mensch ist seinen Weg gegangen und hat die Elemente beherrscht. Seine natürlichen Feinde zurückgedrängt. Hunger und Krankheiten bekämpft um zu überleben, sich weiterzuentwickeln und schliesslich.. zu erobern.. Er hat die Philosophie, die Wissenschaft und die Kunst erfunden. Er hat sich selbst eine Moral und eine Ethik auferlegt. Aber auch Diskriminierung, Hass und Folter. Er hat die Konsumgesellschaft geschaffen, die Zerstörung von Land und Meer. Die Ausbeutung anderer Arten, einschliesslich seiner Eigenen. Dem Menschen ist die Meisterleistung gelungen, die höchsten Gipfel der Erde und die tiefsten Ozeane zu verschmutzen. Jede Minute schenkt er 250 Kindern das Leben und produziert 4000 Tonnen Müll. Jeden Tag stellt er 240‘000 Autos her und vernichtet 400 lebende Arten. Jedes Jahr überlässt er fast 9’000‘000 Kindern unter 5 Jahren den Tod und zerstört 13‘000‘000 Hektaren Wald. Der Mensch scheint den Glauben dem Wissen vorzuziehen, das Haben dem Sein. Das Bild vom Glück dem Glück selbst. Er meint, alles zu beherrschen und beherrscht nicht einmal sich selbst. Er hat als einzige Art die Fähigkeit entwickelt, seine eigene Umwelt zu zerstören, ohne die Weisheit entwickelt zu haben, dies nicht zu tun. Der Mensch, unreif und unmündig, ist zum Besten wie zum Schlimmsten fähig. Wird er das Alter der Vernunft erreichen, bevor er sein eigens Haus niedergebrannt hat? Ich glaube es kaum. Deshalb hören Sie doch bitte auf mit dieser Selbstverzärtelung, der Mensch könne doch so und so und müsse doch nur das und das, und dann wird alles besser. Es wird es nicht. Und Sie wissen das auch!

In Finnland erleben wir politisch“das Fallen der Masken“sehr stark was unseren

Nachbarn betrifft….auch Europa erlebt gleiches mit einem völlig fremdartigen Krieg in ihrer Mitte….

Der obrige Artikel zieht uns allen die Maske der Illusion vom Gesicht….sehr

nützliche Erschütterung…

Wenn ich mich recht erinnere hat Rudolf Steiner in seiner Zeit vorgetragen,dass erst

die die Annahme der Tatsache der fortlaufenden Inkarnationen die Menschheit verändern wird…

Die der Welt vermachte Geisteswissenschaft trägt in sich grosse Möglichkeiten

aber auch enorme Verantwortung für die Menschen denen sich dieses Wissen offenbart…

Auch denke ich mehr und mehr an unsere Nächte in denen sich geistige Wesen um unsere Hüllen bemühen während wir selber in geistiger Heimat verweilen…

Auch den Einfluss der s.g. Toten darf man nicht unterschätzen….

Sowie die Welt mehr und mehr zu einem globalen Dialog gezwungen ist so sind

wir Menschen auch mehr und mehr zu einem geistigen Dialog aufgerufen…unsere geistige Heimat wartet auf unsere Fragen und wir werden wieder lernen auf die

Antworten zu horchen…..der ganze Kosmos wartet auf diesen Impuls,dass der Mensch sich aus der eigenen Freiheit heraus wieder als Geistwesen erkennt…